~みんなで使うデータを正しく管理し、校務をスムーズに進めよう!~

※スライドと音声解説を使うことでこのサイトの内容をさらに理解することができます。

はじめに

このマニュアルは、先生方がGoogle Workspaceを効果的に活用し、情報共有を円滑に行うための「共通のルール」をまとめたものです。

Google Workspaceには、いつでもどこでも資料にアクセスできたり、複数の先生方で同時に文書を編集できたりと、校務の効率化に繋がる多くのメリットがあります。

このマニュアルを通して基本的な操作とルールを理解し、学校全体の資産である「データ」をみんなで大切に管理していきましょう。

第1章:基本のキホン!「マイドライブ」と「共有ドライブ」の違い

Googleドライブには、主に2つの保存場所があります。この違いを理解することが、データ管理の第一歩です。

| マイドライブ | 共有ドライブ | |

| イメージ | 個人の机の引き出し | 職員室の共有キャビネット |

| 主な用途 | ・個人で作成中の授業準備資料 ・各種書類の下書き ・個人的なメモ | ・学年団や教科で共有する教材 ・職員会議の資料 ・分掌や委員会の記録 ・学校の公式文書 |

| ファイルの持ち主 | 自分(個人) | 学校(組織・チーム) |

| 特徴 | ・自分が異動・退職すると、共有設定をしていないファイルは他の人が見れなくなる。 ・ファイルを削除すると、ゴミ箱に移動し、基本的には復元できないと誰も見れなくなる。 | ・メンバーの誰かが異動・退職しても、ファイルは消えずに残る。 ・メンバー全員が同じファイルにアクセスできる。 |

【重要ポイント】

先生方全員で共有・保管すべきファイルは、必ず「共有ドライブ」で管理しましょう!

第2章:ファイルの作成と保存場所

「あれ、さっき作ったファイルはどこに保存された?」を防ぐための基本操作です。

1. 新規でファイルを作成した場合

Googleドキュメントやスプレッドシートなどを画面上部の「新規」ボタンから作成すると、そのファイルは自動的に「マイドライブ」に保存されます。

チームで使うファイルの場合は、作成後に**「共有ドライブ」の適切な場所へ移動させる**必要があります。

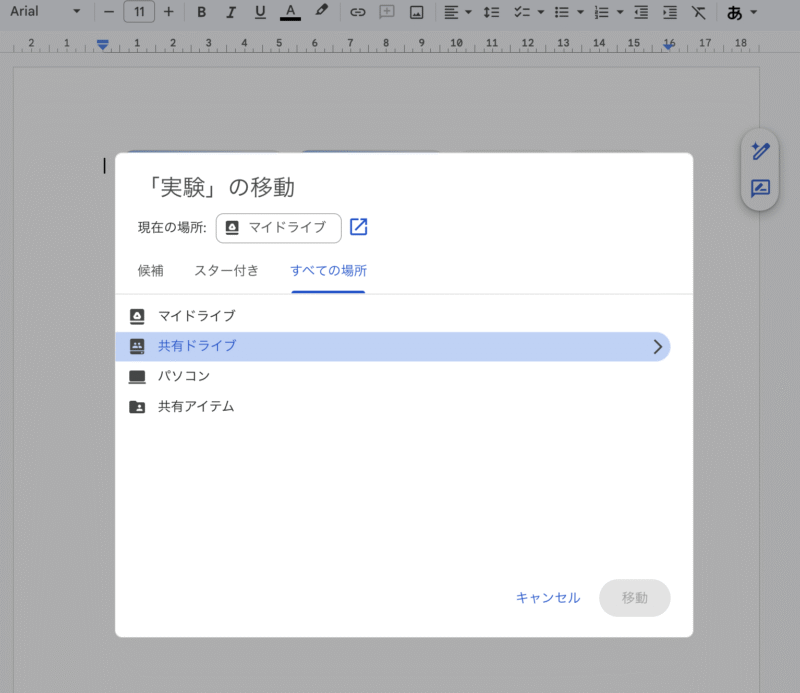

2. おすすめ!共有ドライブ内で直接ファイルを作成する方法

後からファイルを移動させる手間を省くため、最初から保存したいフォルダの中で作成するのが最も簡単で確実です。

- 共有ドライブを開き、ファイルを保存したいフォルダ(例:「2学年」→「学年通信」)へ移動します。

- そのフォルダ内で「+新規」ボタンを押し、ドキュメントなどを作成します。

- これだけで、ファイルは自動的にそのフォルダ内に作成・保存されます。

3. 共有ドライブ内でファイルをコピーした場合

共有ドライブ内のファイルをコピー(右クリック →「コピーを作成」)すると、コピーされたファイルは元のファイルと全く同じフォルダ内に作成されます。

(例)

「令和6年度_運動会計画案.gdoc」をコピーすると…

→ 同じフォルダ内に「令和6年度_運動会計画案.gdoc のコピー」という名前で作成されます。

第3章:ファイルの移動方法

作成したファイルを正しい場所に整理するための操作です。

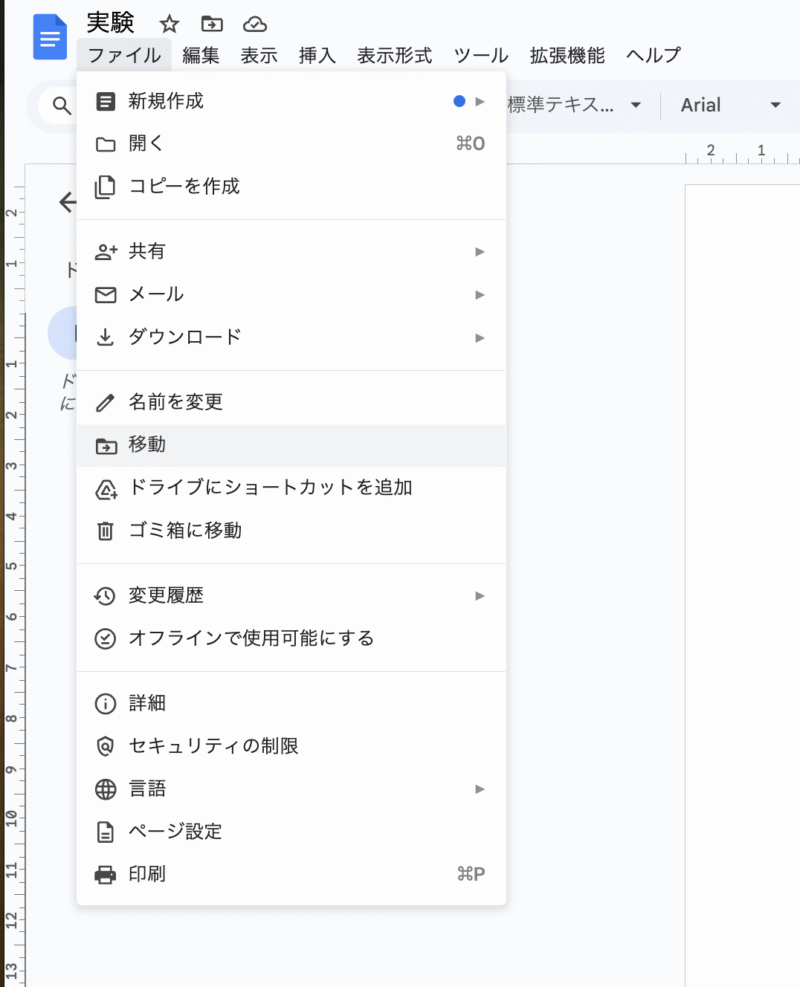

「マイドライブ」から「共有ドライブ」への移動

- マイドライブにある移動させたいファイルを探します。

- そのファイルをドラッグ&ドロップで、左側のメニューにある移動先の共有ドライブのフォルダまで持っていきます。

※ドライブ内の階層が深い場合は、移動中に手が離れた場合意図しない場所に移動してしまったり、ドラッグするときに不慣れだと操作中にデータを削除してしまうような、ヒューマンエラーが起こりやすいので注意が必要ですね。(移動機能を使いこなした方がいいです)

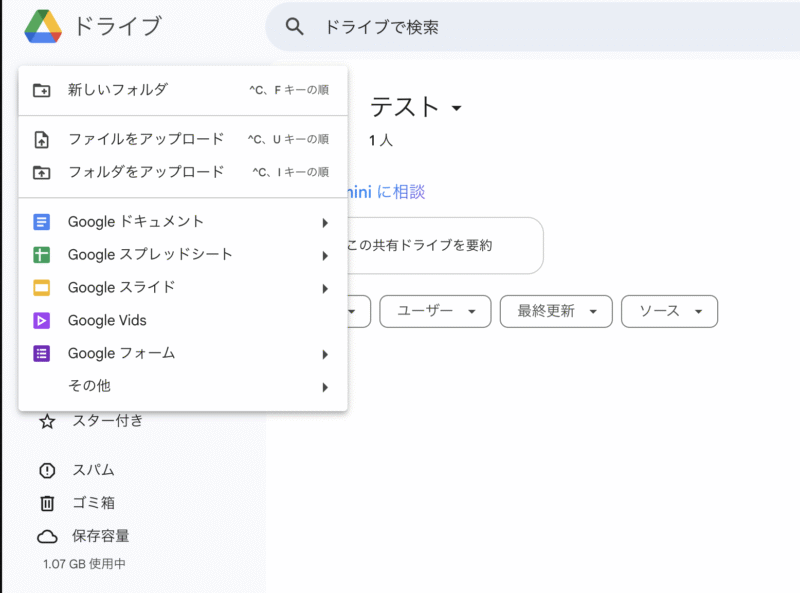

※または、ファイルを右クリック →「移動」を選択し、移動先を指定することもできます。下図参照

【注意点】

ファイルを共有ドライブへ移動させると、ファイルの持ち主が「あなた個人」から「学校(組織)」に変わります。これで、あなたが異動してもファイルが学校に残り続けることになります。

第4章:みんなで使うためのルール(実践例)

必要な情報に誰もが素早くアクセスできるよう、フォルダやファイルの管理ルールを統一しましょう。

※ここ重要です!

一度決めてしまうと途中からの作り直しが難しいので、各校の組織に応じたフォルダ階層の作成をしっかり検討して行いましょう。

ルール1:フォルダの作り方

誰が見ても構造がわかるように、階層を意識してフォルダを整理します。

【フォルダ構成の例】

共有ドライブ名: 〇〇小学校 教職員

├── 01_学校運営

│ ├── 01_職員会議

│ │ ├── 2023年度

│ │ └── 2024年度

│ └── 02_年間行事計画

├── 02_学年

│ ├── 1学年

│ ├── 2学年

│ └── 3学年

├── 03_教科

│ ├── 国語

│ └── 算数

├── 04_分掌・委員会

│ ├── 教務部

│ └── 生徒指導部

└── 99_テンプレート

├── 議事録フォーマット.gdoc

└── 保護者向け通知文フォーマット.gdoc

【ポイント】

- 数字で整理: フォルダ名の先頭に「01_」「02_」と数字を入れると、フォルダの表示順を固定できます。

- 年度で分ける: 毎年作成する資料は「年度」フォルダで分けると、過去の資料を探しやすくなります。

ルール2:ファイル名の付け方

ファイルは、開かなくても中身がわかるように名前を付けます。

- 基本の形: [作成日]_[カテゴリ]_[ファイル名].拡張子

- 良い例:

- 20240408_職員会議資料_年間行事計画について.gdoc

- 20240510_1学年通信_第2号.pdf

- 20240601_PTA総会_議事録.gdoc

- 避けるべき例:

- 資料.gdoc (何の資料かわからない)

- (最終)計画案.gdoc (どれが最終版かわからなくなるため、「最終」「最新」は使わない)

ルール3:下書きはマイドライブ、完成したら共有ドライブへ

- 個人での作業中や下書き段階のファイルは、まず「マイドライブ」で作成しましょう。

- 内容が固まり、他の先生方と共有する段階になったら、ルールに沿ってファイル名を変更し、共有ドライブの適切なフォルダへ移動させます。

これにより、共有ドライブが「作りかけのファイル」で溢れるのを防ぎ、常に整理された状態を保てます。

第5章:組織での効果的なファイルの共有方法

基本は「共有ドライブ」での共有

前述の通り、教職員間で共有するファイルは「共有ドライブ」に入れておくのが大原則です。これにより、メンバーはいつでも必要な情報にアクセスできます。

「リンク」を使って知らせる

メールやチャットで特定のファイルを知らせたいときは、ファイルを添付するのではなく、「リンク」を送りましょう。

【リンク共有のメリット】

- 常に最新版: リンク先のファイルは常に最新の状態です。「古いファイルを送ってしまった」というミスが防げます。

- 容量節約: メールボックスの容量を圧迫しません。

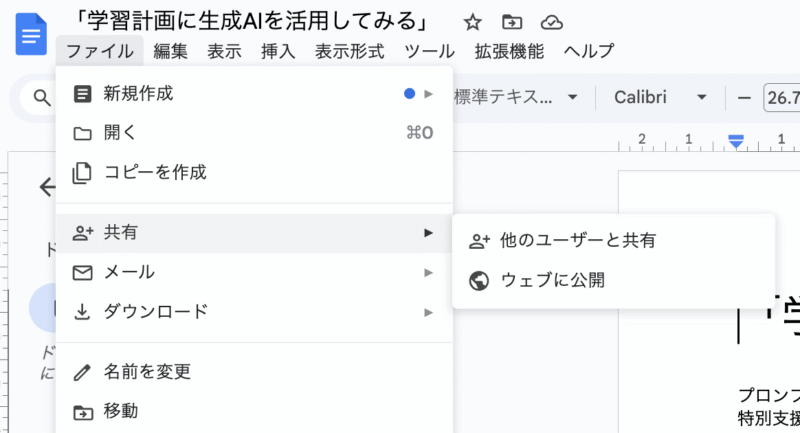

【リンクの取得方法】

- 共有したいファイルやフォルダを右クリックし、「共有」を選択します。

- 表示されたウィンドウで「リンクをコピー」をクリックします。

- コピーしたリンクを、メールやチャットの本文に貼り付けます。

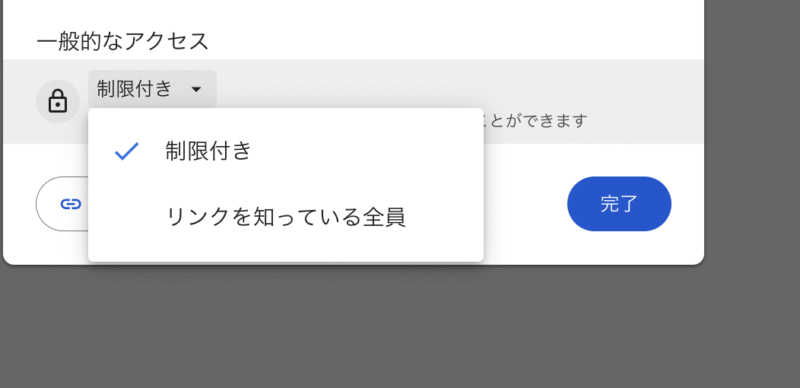

【アクセス権限について】

リンクを送る際、「閲覧者」「閲覧者(コメント可)」「編集者」の権限を設定できます。基本的には、共有ドライブのメンバーは設定された権限でアクセスできますが、メンバー以外の人(外部講師など)に共有する場合は、この権限を正しく設定することが重要です。

※組織外のユーザーとの共有は、学校の情報セキュリティポリシーに従ってください。

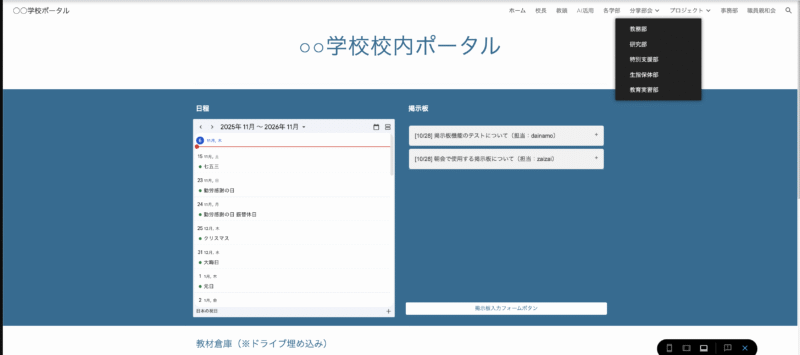

第6章:【応用編】Googleサイトで「職員ポータルサイト」を作ろう!

共有ドライブでのファイル管理に慣れてきたら、次のステップとして「職員ポータルサイト」の活用をおすすめします。これは、必要な情報へもっと簡単・直感的にアクセスするための、いわば**「学校内専用ホームページ」**です。

なぜポータルサイトがあると便利なの?

共有ドライブが「巨大なファイル倉庫」だとすると、ポータルサイトは**「親切な案内所」**の役割を果たします。

- 探さなくていい: フォルダを階層を辿って探す必要がなく、ウェブサイトを見る感覚で情報にたどり着けます。

- 情報が集約される: お知らせ、カレンダー、各種資料へのリンクなどを一箇所にまとめられます。

- 見た目が分かりやすい: 文字だけでなく、画像や動画も使って視覚的に情報を伝えられます。

1. ポータルサイトでできること(活用イメージ)

Googleサイトを使えば、プログラミングの知識がなくても、以下のようなページを簡単に作成できます。

【ポータルサイトの構成例】

- トップページ

- 重要なお知らせ: 全職員に周知したい最新情報を掲載。

- 今日の予定: 学校全体のGoogleカレンダーを埋め込み、今日の行事や会議が一目でわかる。

- よく使うリンク集: 校務支援システム、勤怠管理、各種申請フォームなどへのボタンを設置。

- 職員会議のページ

- 議題のGoogleスライドを直接埋め込み。ページ上でプレゼンテーションを閲覧できます。

- 関連資料が入った共有ドライブのフォルダを丸ごと埋め込み。ファイル一覧がページに表示されます。

- 過去の議事録へのリンクを一覧で掲載。

- 学年・分掌のページ

- 各学年や分掌で必要な情報(学年通信、会議録、引継ぎ資料など)を集約。

- 担当者がそのページを更新することで、情報の属人化を防ぎます。

2. ポータルサイトと共有ドライブの【超重要】な関係

ここで一つ、非常に大切なことを覚えておいてください。

ポータルサイトは、整理された共有ドライブの中身を「見やすく展示」しているだけです。

- データの実体は共有ドライブに: ポータルサイトに表示されているファイルやフォルダの実体は、すべて「共有ドライブ」に保管されています。

- 共有ドライブの整理が基本: ポータルサイトを便利に使うためにも、**第4章で学んだ共有ドライブのフォルダ・ファイル管理のルールが土台となります。**倉庫が整理されていなければ、案内所も正しく機能しません。

- アクセス権限は引き継がれる: 共有ドライブのフォルダやファイルにアクセス権限がない人は、ポータルサイトのページが見られても、そこに埋め込まれているファイルを開くことはできません。セキュリティは保たれたままです。

3. ポータルサイトを上手に活用するコツ

- シンプルに始める: 最初から完璧を目指す必要はありません。まずは「トップページのお知らせ」と「主要な共有ドライブフォルダへのリンク集」だけでも十分に効果があります。

- 更新担当を決める: トップページなど全体に関わる部分は情報担当の先生が、各学年・分掌のページはそれぞれの担当者が更新する、といったルールを決めると運用がスムーズです。

- みんなで育てる: 「こんなページが欲しい」「このリンクを追加してほしい」といった意見を出し合いながら、学校の実態に合わせてサイトを育てていきましょう。

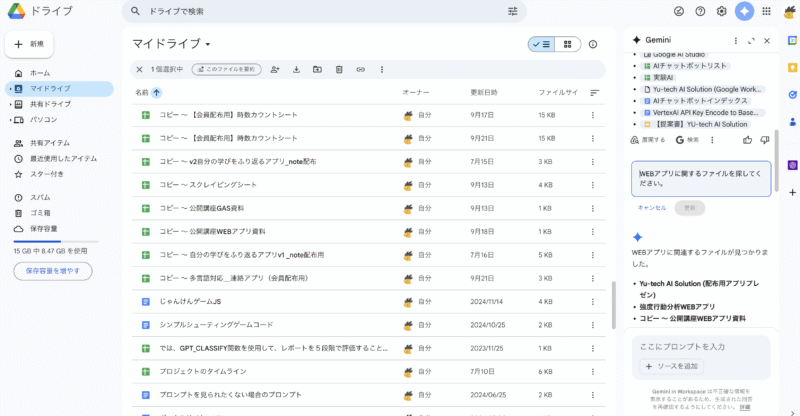

第7章:【最先端】AIで賢くファイルを探そう! (Geminiの活用)

「あの資料、どこに保存したかな…」「ファイル名が思い出せない…」

そんな時に、まるで優秀なアシスタントのようにファイル探しを手伝ってくれるのが、AI機能**「Gemini(ジェミニ)」**です。

1. Geminiって何?

Geminiは、Googleに搭載されたAI(人工知能)です。

これまでのキーワード検索とは違い、私たちが普段話すような自然な言葉でお願いするだけで、関連するファイルを探したり、内容を要約してくれたりします。

| 従来のキーワード検索 | GeminiによるAI検索 | |

| 探し方 | 正確な単語を入力する必要がある<br>(例:「運動会 計画」) | 話し言葉で、曖昧な内容でもOK<br>(例:「去年の運動会の計画案を探して」) |

| できること | ファイル名や本文に単語が含まれるファイルを探す | ・ファイルを探す<br>・ファイルの中身を要約する<br>・複数のファイルから情報を抜き出してまとめる |

2. Geminiを使うと、こんなに便利!

- 探す手間が激減!

フォルダを一つ一つ開かなくても、AIに話しかけるだけで目的のファイルにたどり着けます。 - 記憶が曖昧でも大丈夫!

「先週、〇〇先生が作っていた遠足のしおり」のように、断片的な情報からでも探してくれます。 - 中身をすぐに確認できる!

「この会議の議事録を3行で要約して」とお願いすれば、ファイルを開かずに概要を把握できます。

3. どうやって使うの?

使い方はとても簡単です。

- Googleドライブを開き、上部にある検索バーに注目します。

- 検索バーの右端にある**Geminiのアイコン(キラキラした星のようなマーク)**をクリックします。

- 専用の検索画面が開くので、そこにお願いしたいことを文章で入力し、送信します。

4. 質問のコツは「具体的に話しかける」こと

Geminiに上手にファイルを探してもらうには、人間と会話するように、できるだけ具体的に状況を伝えるのがコツです。

【効果的な質問の例】

- 時期や人を指定する

- 「先月、教頭先生と共有した出張報告書を探して」

- 「2023年度の2学期に作成した、保護者会用のスライドをすべて表示して」

- 内容を要約してもらう

- 「4月の職員会議の議事録を要約して、決定事項だけ教えて」

- 複数のファイルから情報を集めてもらう

- 「共有ドライブにある『防災マニュアル』と『避難訓練計画』を参考にして、緊急時の教職員の役割をリストアップして」

5. 利用する上での注意点

Geminiは非常に便利なツールですが、利用にあたって以下の点を心に留めておいてください。

- 情報の確認は必ず自分で: AIが生成した要約や回答が、常に100%正確であるとは限りません。重要な情報については、必ず元のファイルを開いてご自身で最終確認を行ってください。

- 個人情報の取り扱いは慎重に: 生徒の個人情報など、特に機密性の高い情報を含むファイルを扱う際は、学校のセキュリティポリシーを遵守し、これまで以上に慎重に取り扱うようにしてください。

Geminiを上手に活用すれば、日々の業務がさらに効率的になります。まずは簡単なファイル探しから、ぜひ試してみてください。

おわりに

このマニュアルで紹介したルールは、スムーズな校務運営のための土台です。

まずは基本となる「共有ドライブ」の整理から始め、慣れてきたら「ポータルサイト」や「Gemini」の活用にもぜひ挑戦してみてください。これらのツールを効果的に使うことで、資料探しの時間が大幅に短縮され、より創造的な業務に時間を使えるようになります。

運用していく中で、より良い方法が見つかれば、みんなで話し合ってルールを改善していきましょう。

👍YU-tech AI Solution(当サイトの運営事業所)でも、Google work spaceに関するサポートを行っています。このサイトのお問い合わせからお尋ねください。

コメント