このマニュアルは、Google Workspaceを学校現場に導入するにあたり管理者が行うべき環境構築と、先生方に実施する研修内容の骨子をまとめたものです。

実施校や本研究室での構築方法をもとにこのマニュアルは作成しました。校内で安全かつ効果的な運用を実現するため、「どの分掌部がどの業務を担当するのか」「外部に委託するならどの業務なのか」などを検討する際の基盤としてご活用ください。

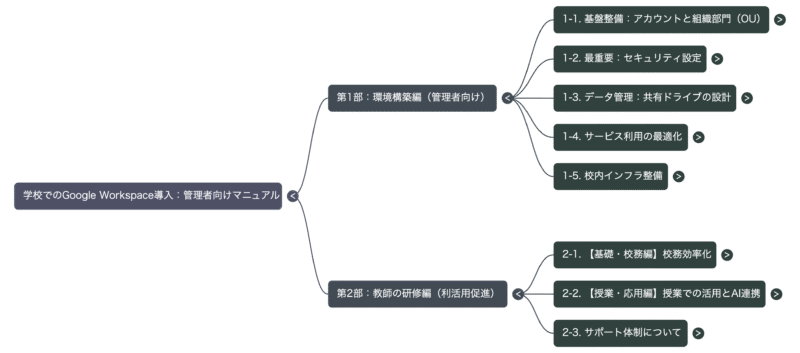

⭐️導入の全体像図

第1部:環境構築編(管理者向け)

導入初期の環境構築は、学校全体のセキュリティと運用効率を左右する最も重要なフェーズです。以下の手順に沿って、慎重に設定を進めてください。

1-1. 基盤整備:アカウントと組織部門(OU)

まずは、ユーザー(職員・児童生徒)が利用する環境の「箱」と「所属」を定義します。

1. 組織部門(OU)の設計と作成

- 目的: ユーザー(職員、生徒など)のグループごとに、利用できる機能やセキュリティポリシーを一括で管理するために不可欠です。

- 作業手順:

- Google 管理コンソールにログインします。

- [ディレクトリ] > [組織部門] に移動します。

- 最上位の組織部門(通常はドメイン名)を選択し、「+」アイコンをクリックして新しい組織部門を作成します。

- 設計例(必須):

- 職員

- 教員

- 事務職員

- (管理者)

- 児童生徒

- (学年ごと、例:1年生、2年生…)

- (卒業生・一時利用者など)

- ポイント: OUは後からでも変更可能ですが、初期設計が肝心です。「職員」と「児童生徒」は、利用できるサービスや権限が大きく異なるため、必ず分けてください。

- 参照: 組織部門の仕組み(Google Workspace 管理者 ヘルプ)

2. アカウントの作成

- 目的: 職員および児童生徒のアカウントを作成し、設計したOUに配置します。

- 作業手順:

- [ディレクトリ] > [ユーザー] に移動します。

- 「新しいユーザーを追加」または「複数のユーザーを一括で追加」(CSVアップロード)を選択します。

- 作成時に、必ず正しい「組織部門」に所属させてください。

- 参照: ユーザーの追加方法(Google Workspace 管理者 ヘルプ)

3. パスワードポリシーの設定

- 目的: 不正アクセスを防ぐため、安全なパスワード運用を定めます。

- 作業手順:

- [セキュリティ] > [認証] > [パスワード管理] に移動します。

- 「職員」OUを選択し、パスワードの最低文字数(推奨:10文字以上)や複雑性(大文字小文字数字記号)を設定します。

- ポイント: 児童生徒(特に低学年)のOUには、管理者がリセットしやすいよう、職員とは異なる緩やかなポリシーを適用することも検討します。

1-2. 最重要:セキュリティ設定

学校組織として、児童生徒の個人情報や校務の機密情報を守るための設定です。

1. 2段階認証プロセスの強制

- 目的: パスワード漏洩時の不正アクセスを防ぐ、最も強力なセキュリティ対策です。

- 作業手順:

- [セキュリティ] > [認証] > [2 段階認証プロセス] に移動します。

- 「職員」OUを選択し、[適用] を「オン」にします。(生徒への適用は運用負荷を考慮し慎重に判断)

- 猶予期間を設定し、その間に各職員が各自で設定するよう周知します。

- 参照: 2 段階認証プロセスを導入する(Google Workspace 管理者 ヘルプ)

2. 外部共有設定の管理

- 目的: 内部文書や個人情報が、意図せず外部(ドメイン外)に共有されることを防ぎます。

- 作業手順:

- [アプリ] > [Google Workspace] > [ドライブとドキュメント] > [共有設定] に移動します。

- 「児童生徒」OUを選択し、[(組織)外との共有] を「オフ」または「許可リスト登録済みドメインのみ」に設定します。

- 「職員」OUも、原則として「オン(警告あり)」または「許可リスト登録済みドメインのみ」に制限することを強く推奨します。

- 参照: ドライブ ファイルの共有オプションを設定する(Google Workspace 管理者 ヘルプ)

3. デバイス管理(Chromebookなど)

- 目的: 学校貸与の端末(特にChromebook)を安全に管理します。

- 作業手順:

- [デバイス] > [Chrome] > [設定] に移動します。

- OU(特に児童生徒)ごとに、ゲストモードの無効化、シークレットモードの無効化、インストール可能なアプリや拡張機能の制限、などを設定します。

- 参照: ChromeOS デバイスのポリシーを設定する(Google Workspace 管理者 ヘルプ)

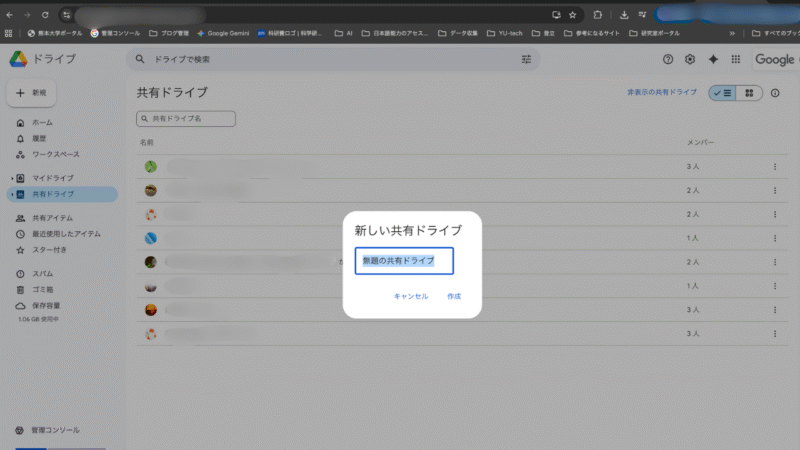

1-3. データ管理:共有ドライブの設計

校務データ(成績、指導要録、会議資料など)は個人のものではなく、組織の資産です。人事異動や退職でデータが失われないよう、共有ドライブを基盤とします。

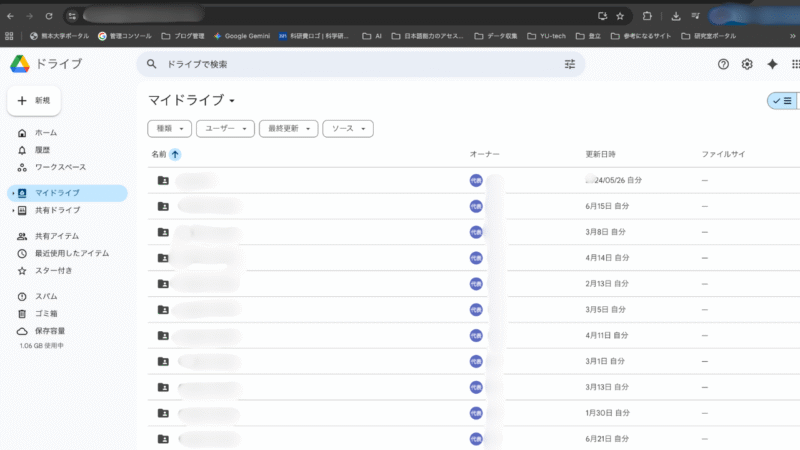

- 目的: 教職員が作成した校務データを「個人(マイドライブ)」ではなく「組織(共有ドライブ)」で管理します。

- 作業手順:

- [アプリ] > [Google Workspace] > [ドライブとドキュメント] > [共有ドライブ] に移動します。

- 必要な共有ドライブを作成します。(例:「〇〇学校全体」「教務部」「生徒指導部」「1学年」など)

- 作成した共有ドライブごとに、アクセスできるメンバー(Googleグループ推奨)と権限(管理者、コンテンツ管理者、閲覧者など)を設定します。

- ポイント:

- マイドライブ: 個人のメモ、下書き、授業で使う一時的なファイル。

- 共有ドライブ: 校務文書、会議資料、学年共有の指導案など、組織として保管すべき全てのファイル。

- この使い分けを「教師の研修編」で徹底的に周知します。

- 参照: 共有ドライブを管理する(Google Workspace 管理者 ヘルプ)

1-4. サービス利用の最適化

- 目的: OUごとに、利用するサービスを制御します。

- 作業手順:

- [アプリ] > [Google Workspace] > [(各サービス名)] に移動します。

- OUを選択し、サービスの「オン」「オフ」を設定します。

- 設定例:

- 児童生徒OU: Google Chat(外部とのチャット不可)、Google Meet(生徒主催の会議不可)、YouTube(制限付きモード強制)など、機能を制限する。

- 全般: 利用しないサービス(例:Google Currentsなど)は「オフ」にし、セキュリティリスクと混乱を減らす。

- 参照: ユーザーへの Google Workspace サービスのオン/オフの切り替え(Google Workspace 管理者 ヘルプ)

1-5. 校内インフラ整備(ポータルサイト・カレンダー・グループ)

1. Googleグループ(メーリングリスト)の作成

- 目的: 共有ドライブの権限付与や、一斉メール送信を効率化します。

- 作業手順:

- [ディレクトリ] > [グループ] で作成します。

- (例:「all@ドメイン」(全職員)、「g1@ドメイン」(1学年職員)など)

- 参照: グループの作成(Google Workspace 管理者 ヘルプ)

2. 共通カレンダーの作成

- 目的: 全校行事、会議室の予約などを一元管理します。

- 作業手順:

- (管理コンソールではなく)管理者が自身のGoogleカレンダーを開き、「他のカレンダー」の「+」から「新しいカレンダーを作成」します。

- (例:「全校行事」「会議室A予約」「PC教室予約」)

- 作成したカレンダーの「設定と共有」から、組織全体(または特定のグループ)に共有設定を行います。

- 参照: 新しいカレンダーを作成する(Google カレンダー ヘルプ)

3. Googleサイトによる職員ポータルサイトの作成

- 目的: マニュアル、各種申請書式、共通カレンダー、校内連絡などを集約するハブ(玄関口)を作成します。

- 作業手順:

- 管理者がGoogleサイトでページを作成します。

- 作成した共通カレンダーや、共有ドライブ内の「全職員配布」フォルダなどを埋め込みます。

- 公開設定を「組織内(ドメイン内)の全員」に限定して公開します。

- 全職員のブラウザのスタートページに設定するよう周知します。

第2部:教師の研修編(利活用促進)

環境が整ったら、次はいよいよ先生方の研修です。管理者は、以下の内容を骨子として研修を企画・実施(または外部委託)します。

2-1. 【基礎・校務編】まずはここから!基本操作と校務効率化

- ゴール: 日常の校務(連絡、会議、資料作成)をGoogle Workspace上で完結できる。

- 研修内容:

- セキュリティ意識: 2段階認証の設定方法、パスワード管理、外部共有の危険性。

- 基本操作: Gmail(ラベル、フィルタ)、カレンダー(予定登録、会議招待、共有カレンダーの表示)。

- 最重要:Driveの使い分け:

- 「マイドライブ」(個人用)と「共有ドライブ」(組織用)の明確な違い。

- 校務データは全て「共有ドライブ」に保存するルールの徹底。

- 共同編集: ドキュメント、スプレッドシート、スライドでの「同時編集」の実践。(会議資料の共同作成など)

- Forms活用: 保護者向けアンケート、小テストの作成、回答の集計方法。

- ポータルサイトの活用: 校内情報のハブとして毎日確認する習慣づけ。

2-2. 【授業・応用編】授業での活用とAI連携

- ゴール: Google Workspaceを授業や公務の効率化に活用できる。(状況に応じて)

- 研修内容:

- Google Classroom: クラスの作成、課題の配信・回収、採点とフィードバック、お知らせ機能。(採用した場合状)

- Google Meet: 安全な会議(授業)の開始方法(Classroom連携など)、画面共有、Jamboard(ホワイトボード)の活用。

- Geminiとの連携:

- Gemini for Google Workspaceの紹介(メールやドキュメントの下書き支援、スライドの画像生成など校務での活用例)。

- 教育利用のガイドライン: 個人情報や機密情報を入力しない、ファクトチェックを必ず行う、生徒利用時のルール策定(管理者が設定したOU制限の確認)。

Google Classroom参考動画

Google Meet参考動画

Google chat参考動画

Gemini連携参考動画

2-3. サポート体制について

- ゴール: 運用開始後、先生方が「困ったとき」に孤立しない体制を作ります。

- 研修での周知内容:

- 校内ヘルプデスク: 誰に(ICT支援員、情報担当者など)どのように質問するかを明確にする。

- FAQサイトの案内: ポータルサイト内に「よくある質問」ページを作成し、随時更新する。

- Google公式リソース: Google Workspace ラーニング センター(基本的な使い方)を紹介する。

おわりに

Google Workspaceの導入は、一度設定して終わりではありません。管理者は、利用状況をモニタリングし、セキュリティログを定期的に確認しながら、現場の先生方の声(「この機能が使いにくい」「こういうことがしたい」)を吸い上げ、設定や研修内容を継続的に改善していくことが重要です。

このマニュアルが、貴校のICT活用推進の一助となれば幸いです。

👍YU-tech AI Solution(当サイトの運営事業所)でも、Google work spaceに関するサポートを行っています。このサイトのお問い合わせからお尋ねください。

コメント