子どもの発達を促すおもちゃを手作りしたいけれど、何を作ればいいか分からない…。そんな風に感じていませんか?実は、私たちの身の回りにある空き箱、タッパー、お弁当用の醤油さし、製氷皿などが、子どもの能力をぐんぐん引き出す素晴らしい教材に生まれ変わるんです。

今回ご紹介するのは、特に幼児期や特別支援教育の現場で大切にされる「マッチング(対応付け)」と「仕分け(分類)」、そして「指先の細かな動き」を楽しく養うための教材です。

お金をかけずに、子どもの「できた!」という満足感と集中力を育むアイデア。ぜひ参考にしてみてください。

この教材で身につけられる力

これらのシンプルな教材は、遊びを通して子どもの様々な力を総合的に育みます。

- 1対1対応の理解

製氷皿の1つのマスに1つの物を入れる活動は、「1つのマスには、1つの物が入る」という、数の概念の基礎となる「1対1対応」を体験的に学ぶ絶好の機会です。 - マッチング能力(絵と実物、物と物)

写真や絵と同じ実物を見つけて置く活動は、抽象的な記号(絵)と具体的な物とを結びつける高度な認知能力を養います。これは、のちの文字学習にも繋がる大切な力です。 - 指先の巧緻性(微細運動)

小さなキャップをひねって開け閉めする、お醤油さしのような小さな物をつまむといった動作は、指先を精密にコントロールする力を育てます。 - 分類・仕分けの力

「お魚だけ集めよう」「赤いキャップはこちら」というように、物の形や色といった属性に注目し、仲間分けをする力を養います。これは論理的思考の基礎となります。 - 集中力と作業の持続性

「全部のマスを埋める」「全部のキャップを閉める」といった明確なゴールに向かって取り組むことで、一つの作業に没頭する集中力と、最後までやり遂げる力(作業持久力)が育ちます。

教科・領域の位置付け

これらの教材は、様々な教育の場面で応用が可能です。

- 特別支援教育(自立活動)

- 身体の動き:手指の巧緻性、目と手の協応を高める課題として。

- 認知・思考:絵と実物のマッチング、分類、系列化などの課題として。

- コミュニケーション:物の名前を言う、「ちょうだい」「どうぞ」のやり取りを通して。

- 幼児教育(幼稚園・保育園)

- 領域「健康」:指先を使った遊びを通して、身体機能の調和的発達を促す。

- 領域「環境」:身近なものに触れ、その性質や仕組みに興味を持つ。数量や文字などへの関心の芽生え。

- 家庭での知育遊び

1歳半~4歳頃の子どもが、夢中になって繰り返し遊べる知育玩具として最適です。

教材の使い方

子どもの発達段階に合わせて、様々な使い方ができます。

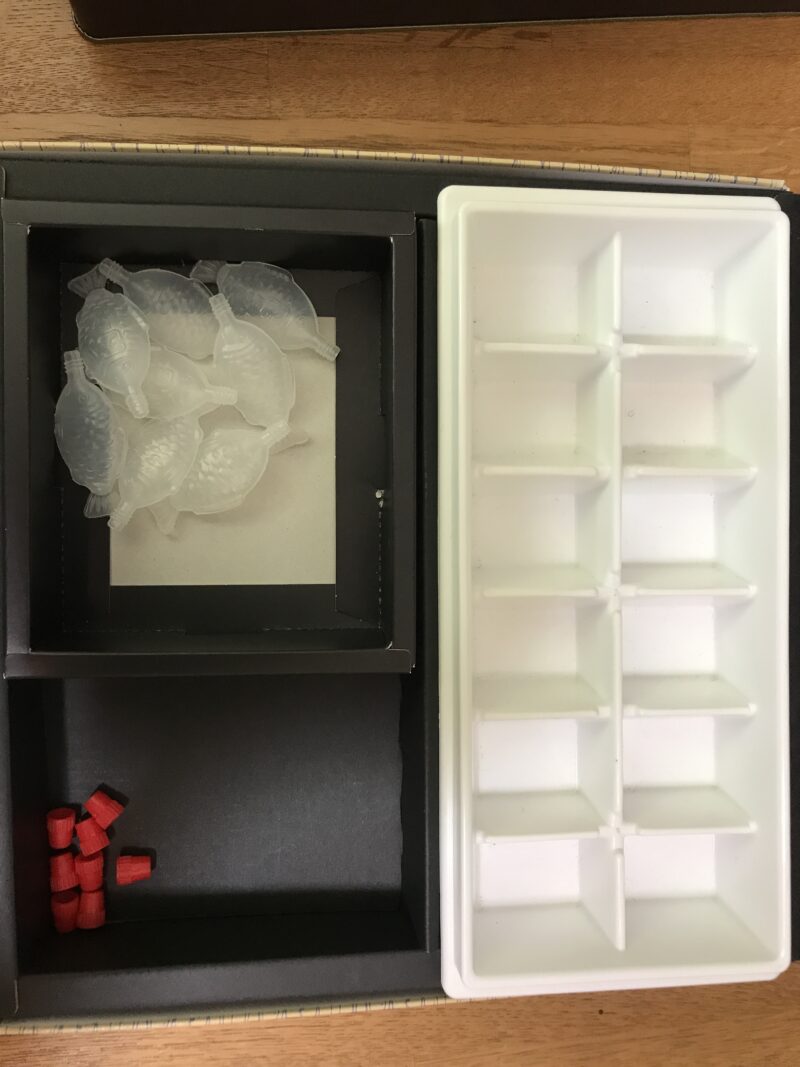

- ポットン遊び・仕分け(画像2)

製氷皿を使い、お醤油さしや小さな積み木などを1つのマスに1つずつ入れていきます(ポットン遊び)。また、「こっちの箱にはお魚さん、こっちには赤い棒を入れようね」と、2種類の物を分ける「仕分け」の課題にもなります。 - キャップの開け閉め(画像3)

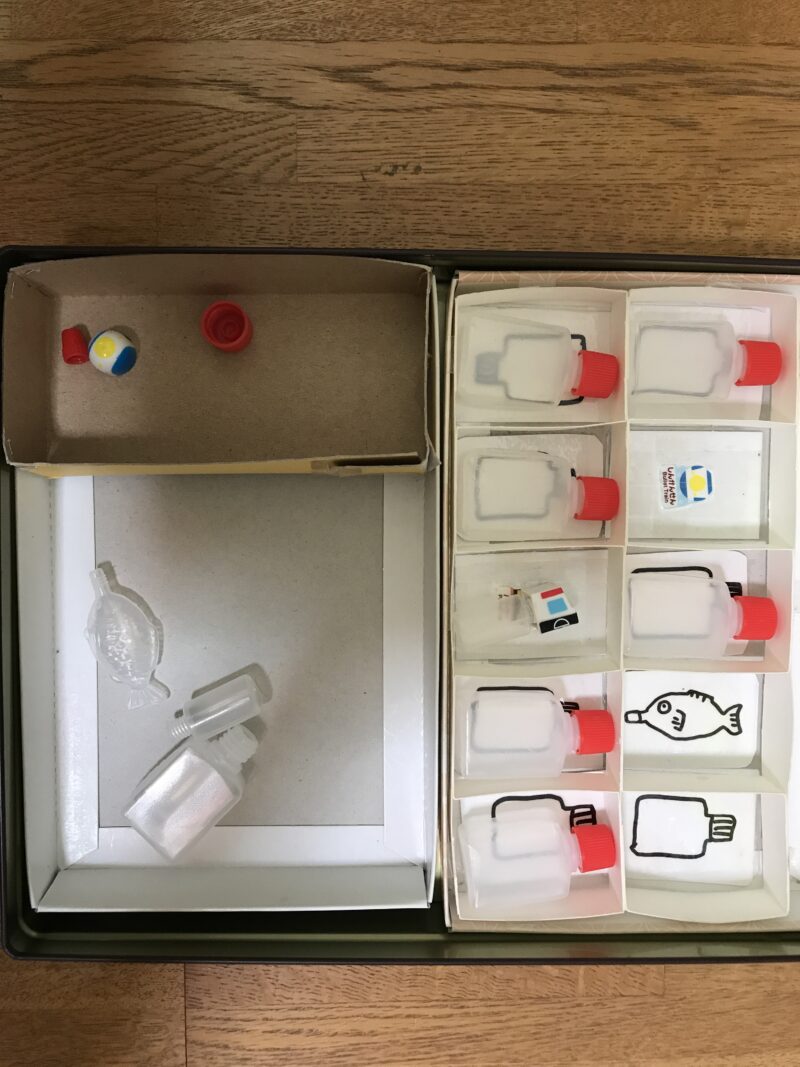

様々な形の小さな容器とキャップを用意し、ひねって開けたり閉めたりする活動です。指先の力と手首の動きを養います。閉めたものをトレイに並べるなど、ゴールを明確にするとより集中できます。 - 絵と実物のマッチング(画像1)

仕切りのある箱の底に、物の写真やイラストを貼ります。子どもは、その絵と同じ実物を見つけて、正しい場所の上に置きます。最初は物の種類を少なくし、慣れてきたら種類を増やしていきます。

うまくいかない場合の工夫

子どもが課題につまずいた時は、少しだけ手助けをしてあげることが大切です。

- うまくつまめない場合: お醤油さしのような小さなものではなく、大きめのキャップやポンポンなど、子どもが楽につまめるものから始めましょう。

- マッチングが理解できない場合: 絵と実物ではなく、全く同じ実物同士を合わせる「見本合わせ」から始めると分かりやすいです。また、最初は選択肢を2つに絞るなど、スモールステップを意識します。

- キャップが固くて開け閉めできない場合: 大人が少しだけ緩めておく、または閉める時は最後まで締め切らず、子どもが少し回すだけで「できた!」と感じられるように調整してあげましょう。

学習指導案(例)

特別支援学校(小学部)の自立活動を想定した、簡単な指導案の例です。

| 単元名 | えあわせをしよう |

| 本時の目標 | 絵を見て、同じ実物を見つけて置くことができる。 |

| 対象 | 小学部 低学年 |

| 準備物 | ・絵と実物のマッチング教材(画像1)<br>・実物を入れるかご |

| 活動の流れ | 【導入】1. 教材を提示し、「見て、お魚さんの絵があるね。本物のお魚さんはどこかな?」と子どもの興味を引く。2. かごの中からお魚の容器を取り出し、「これだね!」と絵の上に置いてみせる(モデリング)。【展開】1. 「次は、車の絵だね。車はどれかな?」と子どもにかごを提示し、選ばせる。2. 子どもが正しい物を選んで置けたら、「せいかい!じょうずだね」とたくさん褒める。3. もし間違えたら、「あれ?形が違うかな?こっちかな?」と、さりげなく正しい物に気づけるように促す。4. 全ての絵の上に正しい物が置けるまで活動を繰り返す。【まとめ】・完成した教材を見ながら、「お魚さん、車さん、みんなおうちに帰れたね」と達成感を共有する。・一緒に後片付けをする。 |

応用・発展

これらの基本的な活動は、より高度な学習へと繋げていくことができます。

- 言語発達へ: 物を渡しながら「おさかな、どうぞ」「ボール、ちょうだい」など、物の名前(名詞)を覚える活動に繋げます。

- 数の学習へ: 製氷皿を使い、「このマスに2個入れてね」「赤いキャップを3個ください」といった、数の合成や数系列の学習に応用できます。

- 記憶力のトレーニングへ: マッチングで使う実物をいくつか見せた後、1つを布で隠し、「何がなくなったかな?」と当てる記憶ゲームも楽しめます。

- 複合課題へ: 「キャップを開けて、中に入っているビーズを製氷皿に入れる」というように、複数の動作を組み合わせることで、より複雑な指示の理解や、行動のプランニング能力を養います。

コメント