「今日の佐藤さん(仮名)、落ち着かなかったな。何か理由があったんだろうか…」

私たち支援者が日々向き合う、利用者さんの行動。その一つ一つには、必ず背景となる「理由」があります。その理由を深く理解し、より的確な支援に繋げたい。そう願いながらも、日々の忙しさの中で記録が負担になったり、記録したデータをうまく活用できずにファイルの中に眠らせてしまってはいないでしょうか。

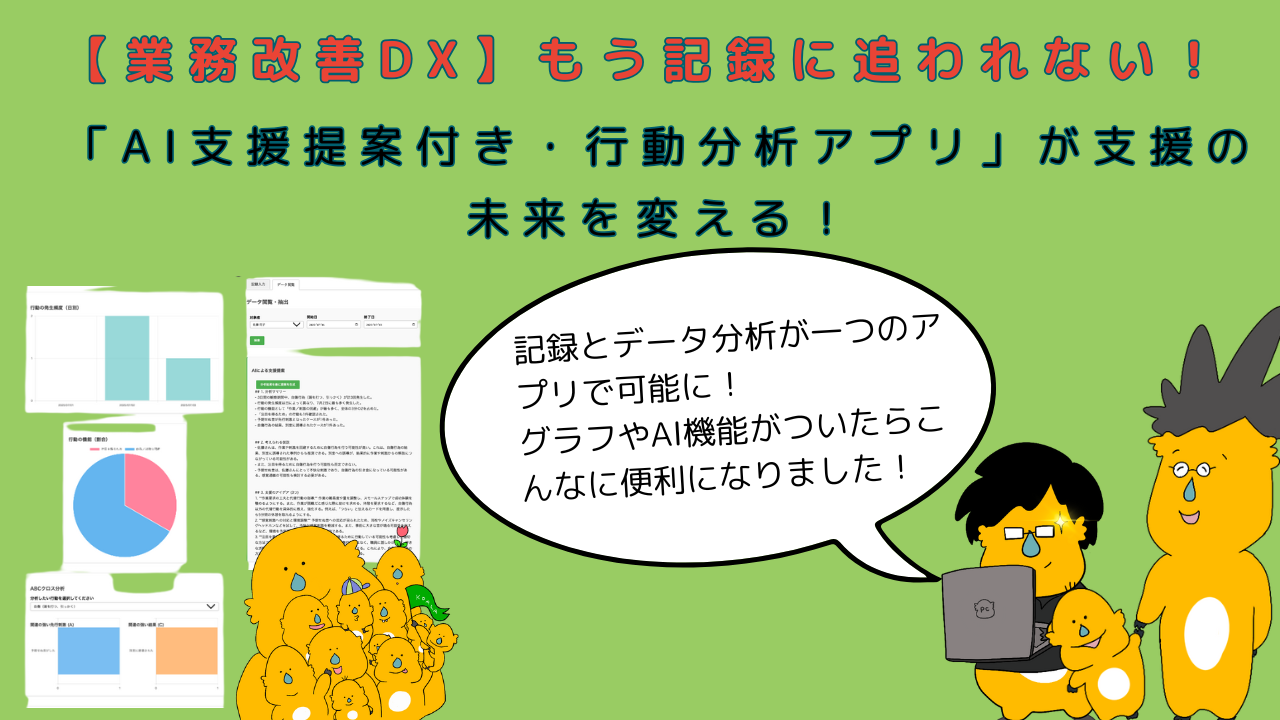

もし、日々の記録がスマホやPCからわずか1分で完了し、蓄積されたデータがボタン一つで意味のあるグラフに変わり、さらにはAIが専門家のように次の支援のヒントまで提案してくれるとしたら、私たちの支援は、そして利用者さんの毎日は、どう変わるでしょうか?

今日は、そんな理想を現実にするために、皆さんの職場にも必ずある「Googleスプレッドシート」だけをベースに開発した、**「AI支援提案付き・行動分析記録アプリ」**の驚くべき可能性をご紹介します。

Case Study:なぜ、佐藤さん(仮名)は落ち着かなかったのか?

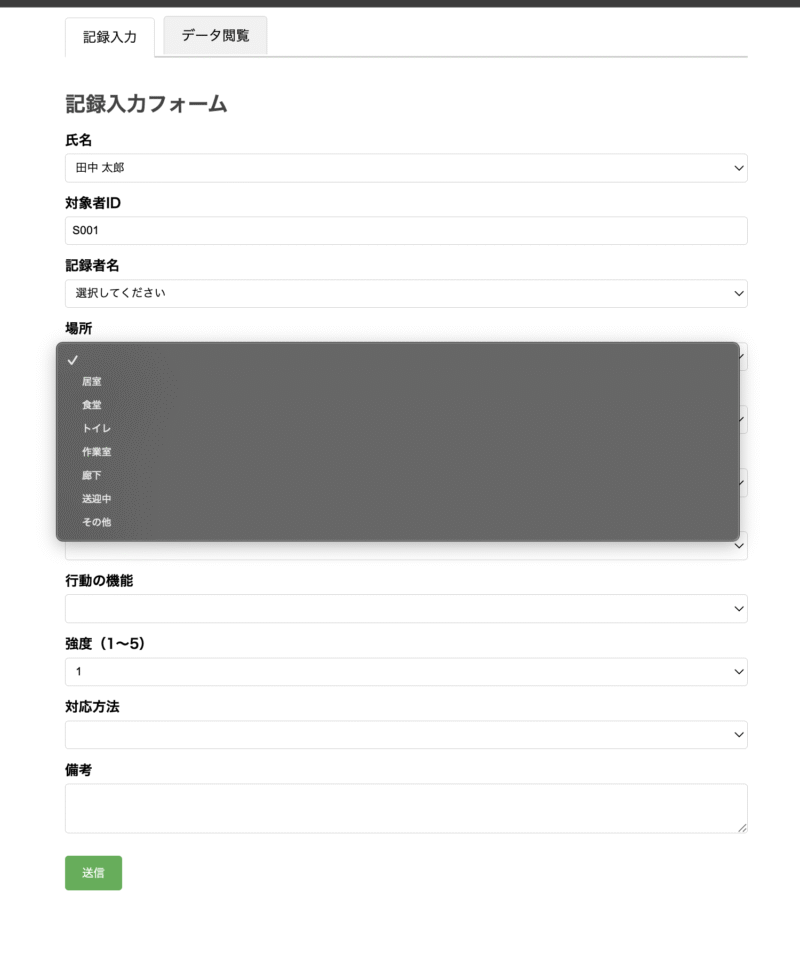

ある日、成人施設の利用者である佐藤花子さん(仮名・知的障害)が、作業室で落ち着かない様子を見せました。支援員は、このアプリを使ってその時の状況を記録します。

- 先行刺激(A): 予期せぬ大きな物音がした

- 行動(B): 噛む

- 結果(C): 支援員が駆け寄り、静かな別室へ誘導した

数日後、別の支援員が、佐藤さんが「大声を出す」行動を記録しました。

- 先行刺激(A): スタッフに要求を断られた

- 行動(B): 大声を出す

- 結果(C): スタッフが話しかけ、注目を引いた

これらの記録は、これまでの紙の記録なら、個別の出来事としてファイルに綴じられていたかもしれません。しかし、このアプリなら違います。

【ステップ1】ボタン一つで、”経験と勘”が”データ”に変わる

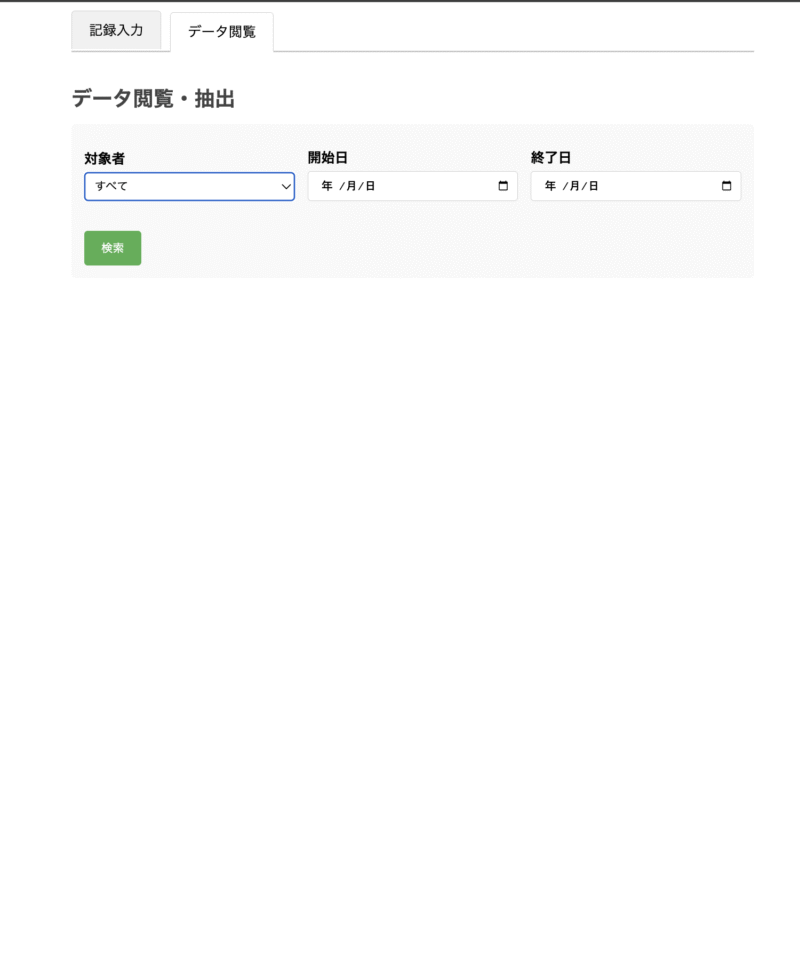

支援会議の日。チームリーダーがデータ閲覧画面で「対象者:佐藤花子」「期間:7/1~7/3」と指定して「検索」ボタンを押すと、瞬時に分析ダッシュボードが表示されます。

1. 行動の発生頻度(日別)グラフ

「佐藤さん、今週は火曜日(7/2)に行動が2回と集中していますね。何かその日に特有の活動はありましたか?」

日ごとの発生回数が棒グラフで可視化されることで、特定の曜日や時間帯の傾向が一目瞭然になり、議論の糸口が生まれます。

2. 行動の機能(割合)グラフ

円グラフは、記録された行動がどんな「目的」を持っていたかを示しています。青色の「作業/刺激の回避」が全体の3分の2を占め、ピンク色の「注目を得るため」が3分の1です。

「佐藤さんの行動は、何かを避けたいという気持ちが強いのかもしれない。でも、注目されたい時もあるんですね」

漠然とした印象ではなく、データに基づいた仮説がチーム内で共有されます。

3. ABCクロス分析グラフ

「では、『噛む』という行動に絞って見てみましょう」

プルダウンで行動を選択すると、関連する先行刺激と結果が棒グラフで表示されます。

「やはり、『予期せぬ音』が起きた時に『噛む』行動が起きています。そして、その結果『別室に誘導された』というパターンがデータで裏付けられました。これは、本人にとって不快な場所から逃れる『回避』が成功している、と学習しているのかもしれない」

これまで点と点だった情報が、データによって線として繋がった瞬間です。

【ステップ2】AIが、チームの”もう一人の専門家”になる

データから仮説は立った。でも、そこからどうすれば?そんな時、このアプリの真価が発揮されます。「分析結果を基に提案を生成」ボタンをクリック。すると、AIがチームの”もう一人の専門家”として、たった今画面に表示されているデータを基に、客観的な分析と具体的な提案を提示します。

【AIによる支援提案(実際の生成結果)】

## 1. 分析サマリー

- 3日間の観察期間中、自傷行為(噛む、引掻く)が計3回発生した。

- 行動の発生頻度は日によって異なり、7月2日に最も多く発生した。

- 行動の機能として「作業/刺激の回避」が最も多く、全体の3分の2を占めた。「注目を得るため」の行動も1件確認された。

## 2. 考えられる仮説

- 佐藤さんは、作業や刺激を回避するために自傷行為を行っている可能性が高い。別室に誘導された事例からも、自傷行為の結果、結果的に作業や刺激から解放されるという関連が学習されている可能性がある。

- また、予期せぬ音の後に自傷行為を行っていることから、感覚過敏の可能性も検討する必要がある。

## 3. 支援のアイデア (3つ)

- 作業要求の工夫と代替行動の指導: 作業の難易度や量を調整し、スモールステップで成功体験を積めるようにする。また、作業が困難に感じた際に自傷行為以外の代替行動を具体的に教え、強化する。

- 感覚刺激への対応と環境調整: 予期せぬ音への予防策として、ヘッドホンなどを試して、不快な感覚刺激を低減できるか検討する。

- 注目を得るための適切な行動の強化: 注目を得るために行動している可能性も考慮し、適切な方法で注目を得られるように支援する。

どうでしょうか。AIの提案は、私たちがグラフから読み取った内容を言語化し、さらに専門的な視点から具体的な支援アイデアへと昇華させてくれています。これにより、支援会議は「どうだったか」を報告する場から、「次はどうするか」を建設的に議論する場へと進化します。

動画で見るアプリの使い方

【舞台裏】このアプリ、実は身近なツールだけでできています!

「こんな高機能なアプリが、本当にスプレッドシートだけで?」

そう思われた方も多いかもしれません。特別なサーバーや高価なソフトウェアは一切使っていません。このアプリは、Googleアカウントさえあれば誰でも使えるツールと、外部のAIサービスを組み合わせることで実現しています。

「うちの施設でも、こんな業務改善アプリを作ってみたい!」という方のために、その”からくり”と、魔法のように見えるアプリが作られるまでの簡単な工程をご紹介します。

アプリを構成する4つの役者

このアプリは、4つの要素の連携で成り立っています。

- データベース(データの保管庫):Googleスプレッドシート

- 皆さんが普段使っている、あのスプレッドシートです。日々の記録データや、利用者さんの名前、プルダウンの選択肢などを全てここに保存します。いわば、アプリの巨大な「台帳」です。

- 頭脳・司令塔(バックエンド):Google Apps Script (GAS)

- スプレッドシートに内蔵されている、無料で使えるプログラミング環境です。「Webページを表示せよ」「シートからデータを取ってこい」「データを集計してグラフ用にまとめろ」といった、アプリの全ての裏方作業を担当します。

- 顔(お店のフロント):HTML/CSS/JavaScript

- 私たちが普段スマホやPCで見ている、Webページそのものです。ボタンや入力欄といった見た目を作り、ユーザーの操作を受け付けます。

- 外部の賢い専門家(AI):Dify

- 生成AIを手軽にアプリに組み込むためのサービスです。ここに「あなたは行動分析の専門家です」と役割を与えておくことで、私たちのアプリの「AI相談窓口」として機能してくれます。

この4者が連携し、スプレッドシートがただの表計算ソフトから、AI支援付きの高度なWebアプリケーションへと変身するのです。

魔法のアプリが生まれるまでの3ステップ

では、具体的にどのような工程でこのアプリは作られていくのでしょうか?

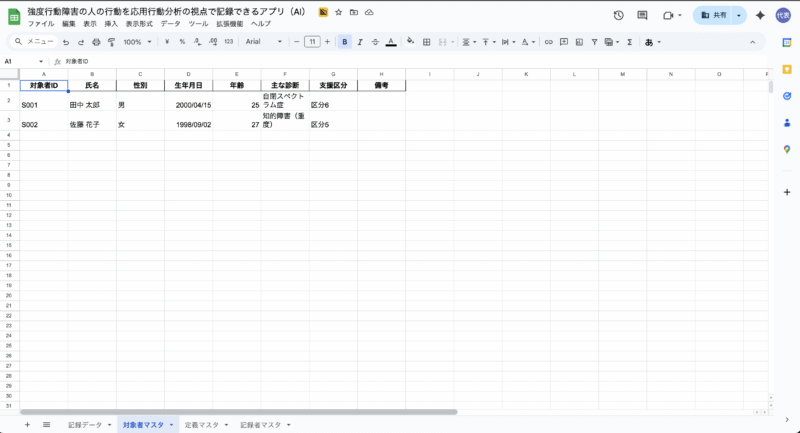

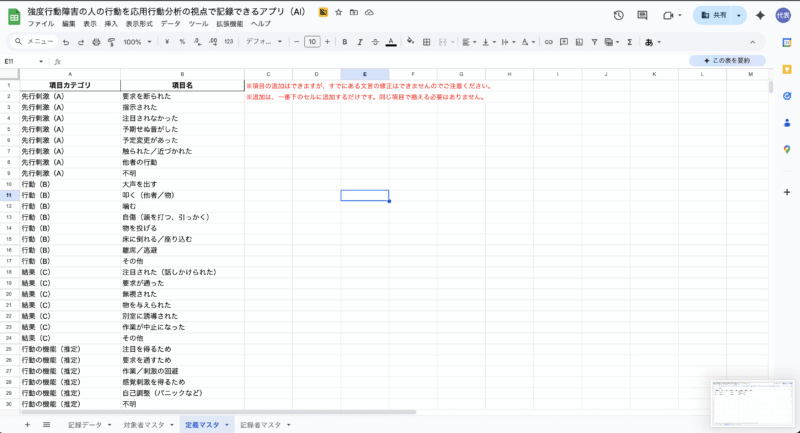

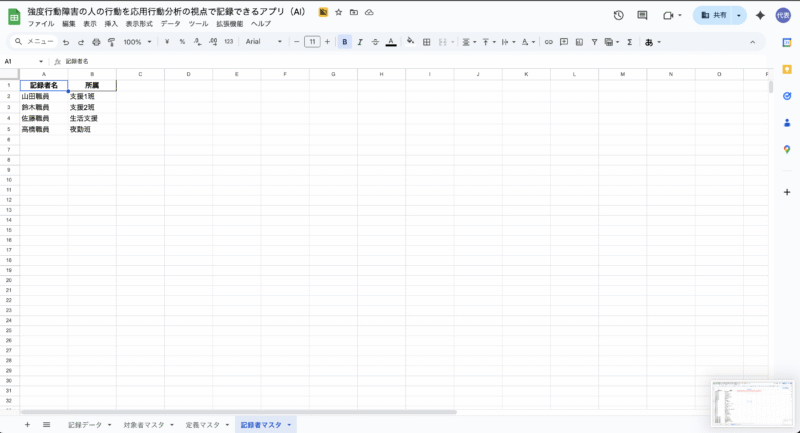

【ステップ1】土台作り:スプレッドシートを「データベース」として設計する

まず、アプリのデータの”家”となるスプレッドシートを設計します。ここでのポイントは、役割ごとにシートを分けることです。

- 記録データシート: アプリから送られてくる日々の記録を、一行ずつひたすら貯めていくためのシート。

- 対象者マスタ 定義マスタ 記録者マスタシート: 利用者さんの名前や、プルダウンの選択肢を一覧で管理するシートです。後から「新しい行動の選択肢を追加したい」と思ったら、このシートに行を追加するだけで、アプリのプルダウンが自動的に更新される、という「メンテナンスのしやすさ」が重要です。

アプリから入力したデータこのシートに送信される。データベースとなるシート

対象者を登録するシート

プルダウンの選択肢を一覧で管理するシート、項目の修正、追加ができます。

担当する支援員を登録するシート

【ステップ2】裏方作業の自動化:GASで「司令塔」のプログラムを書く

次に、Google Apps Script(GAS)で、このアプリの”頭脳”となるプログラムを記述します。ここでは、「Webページからの依頼を処理する」という命令群を実装します。

- データ検索の依頼: 「佐藤さんの7月分のデータをください」という依頼が来たら、記録データシートから該当の行を探し出して返します。

- グラフ作成の依頼: 「佐藤さんの行動の目的の割合を教えてください」という依頼が来たら、データを集計して円グラフが描けるような簡単な形式にまとめて返します。

- AIへの相談依頼(Dify連携): ここが今回のハイライトです。

- まず、Webページに表示されているグラフのデータを、AIが読みやすい文章形式に変換します。

- 次に、AIへの指示書(プロンプト)を組み立てます。「あなたは専門家です。成人施設での利用を想定して、このデータを分析し、支援案を提案してください」といった内容です。

- 最後に、この指示書とデータを、GASのUrlFetchAppという機能を使ってDifyのAPIに送信します。DifyがAIからの答えを受け取り、それをGASが中継してWebページに返します。

【ステップ3】見た目と操作性の作り込み:HTMLで「お店のフロント」を作る

最後に、ユーザーが実際に触れる”顔”となるWebページ(main.html)を作ります。

- HTMLで骨格を作る: 入力フォーム、検索ボタン、そしてグラフを表示するための真っ白なキャンバス(<canvas>)などを配置します。

- CSSで見た目を整える: ボタンの色を緑にしたり、各要素の配置を整えたりして、直感的に使えるデザインにします。

- JavaScriptで命を吹き込む: ここがクライマックスです。

- google.script.runという魔法の言葉を使って、HTMLとGASを繋ぎます。

- 例えば、「検索ボタンが押されたら、GASの”データ検索の依頼”と”グラフ作成の依頼”を同時に実行してね。結果が返ってきたら、片方はテーブルに、もう片方はグラフ用のキャンバスに描画してね」という一連の流れを記述します。

- Chart.jsのような便利なライブラリを読み込むことで、GASから受け取った簡単なデータを、自動で美しいグラフに描画してくれます。

完成、そして共有へ:魔法のURLが生まれる瞬間

全ての準備が整ったら、GASのエディタ画面にある「デプロイ」ボタンを押します。

「ウェブアプリ」として公開設定をすると、https://script.google.com/…という、このアプリ専用のURLが生成されます。

あとは、このURLを職員間で共有するだけ。

スマホやPCのブラウザでそのURLを開けば、いつでもどこでも、誰でもこのアプリにアクセスできるようになります。

支援の質は、日々の”気づき”の質で決まる

このアプリは、単なる業務効率化ツールではありません。支援者が日々の記録から新たな”気づき”を得て、それをデータに基づいた”確信”へと変え、チームで共有し、より良い支援を生み出すための**「思考支援ツール」**です。

私たちの現場から生まれたこの小さな工夫が、全国の支援者の皆様、そして何より利用者さん一人ひとりの豊かな毎日に繋がることを、心から願っています。

このアプリの構造を使った様々な応用例

このアプリの構造は、**「定型的なデータを日々記録し、その傾向を分析・可視化し、次のアクションに繋げたい」**というニーズを持つ、非常に多くの職種に応用可能です。

このアプリの核心的な構造である**「スプレッドシート(DB) + GAS(サーバー) + HTML(UI) + AI(思考支援)」**という組み合わせは、まさに「現場で使えるDXツール」の黄金パターンと言えます。

様々な職域で考えられる具体的な応用例を提案します。

1. 医療・介護・福祉分野

この分野は、今回のアプリと親和性が非常に高いです。

【応用例1】リハビリテーション進捗記録アプリ

- 対象職種: 理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)

- 記録するデータ:

- 項目: 関節可動域(ROM)の角度、歩行距離、特定の動作の遂行レベル(5段階評価)、本人の発話、疲労度など。

- 入力: 数値入力やプルダウンで簡単に記録。

- 分析・可視化:

- グラフ: 関節可動域の変化や歩行距離の推移を時系列の折れ線グラフで表示。

- AI提案: 「大腿四頭筋の筋力低下が歩行距離の伸び悩みの原因と考えられます。次の段階として、膝伸展運動の回数を増やすことを提案します」といった、リハビリ計画の修正案を生成。

【応用例2】高齢者向けバイタル・生活記録アプリ

- 対象職種: 介護福祉士、看護師、ケアマネージャー

- 記録するデータ:

- 項目: 血圧、体温、脈拍、食事摂取量、水分摂取量、排泄状況、睡眠時間、レクリエーションへの参加意欲など。

- 分析・可視化:

- グラフ: バイタルデータの推移をグラフ化し、急な変動をアラート。食事量と体重の相関関係を表示。

- AI提案: 「水分摂取量が2日連続で基準値を下回っています。脱水のリスクがあるため、ご本人が好きなゼリーやスープでの水分補給を検討してください」といった、早期介入のヒントを生成。

2. 教育分野

子どもの成長や学習状況の記録に応用できます。

【応用例3】園児・児童の非認知能力かんさつ記録アプリ

- 対象職種: 保育士、幼稚園教諭、小学校教諭

- 記録するデータ:

- 項目: 「友達と協力できた」「最後までやり遂げた」「新しいことに挑戦した」などの具体的な行動をチェックボックスやプルダウンで記録。その時の状況や保育者の関わりもメモ。

- 分析・可視化:*

- グラフ: 「協調性」「粘り強さ」といったカテゴリごとの行動発生回数をレーダーチャートで表示し、個々の成長を可視化。

- AI提案: 「『協調性』の項目に伸びが見られます。最近始めたグループでのブロック遊びが効果的だったと考えられます。次は、少し難しい課題に挑戦する機会を設定し、『粘り強さ』を育む関わりを試みてはいかがでしょうか」といった、次の保育計画のヒントを生成。

【応用例4】個別学習計画(IEP)進捗管理アプリ

- 対象職種: 特別支援学級の教員、通級指導教室の担当者

- 記録するデータ:

- 項目: 個別の学習目標(例:「2桁の足し算ができる」「3つの指示を記憶して実行できる」)の達成度を毎日記録。

- 分析・可視化:

- グラフ: 目標ごとの達成度の推移をグラフ化し、どのスキルが定着し、どこでつまずいているかを明確にする。

- AI提案: 「『文章問題の読解』で停滞が見られます。問題文のキーワードに下線を引く、図に描いて整理するなど、視覚的な支援を導入することを提案します」といった、具体的な指導方法のアイデアを生成。

3. 一般的なビジネス・業務分野

一見関係なさそうなビジネスの現場でも、この構造は非常に強力です。

【応用例5】営業活動の日報・案件進捗管理アプリ

- 対象職種: 営業職、セールス担当者

- 記録するデータ:

- 項目: 訪問先、商談フェーズ(アポ、提案、クロージング等)、顧客の反応(高関心、検討中、低関心)、失注理由など。

- 分析・可視化:

- グラフ: 商談フェーズごとの案件数をファネル(漏斗)グラフで表示。失注理由の割合を円グラフで分析。

- AI提案: 「『価格がネック』での失注が全体の40%を占めています。競合製品との機能比較表を作成し、コストパフォーマンスの高さを訴求するトークスクリプトの導入を提案します」といった、営業戦略の改善案を生成。

【応用例6】製造業・工場のヒヤリハット報告アプリ

- 対象職種: 工場長、安全管理者、現場作業員

- 記録するデータ:

- 項目: 発生場所、時間帯、作業内容、ヒヤリハットの種類(転倒しそうになった、物が落ちてきた等)。

- 分析・可視化:

- グラフ: 発生場所や時間帯ごとのヒヤリハット件数を棒グラフで表示し、リスクの高いエリアや時間帯を特定。

- AI提案: 「午後3時台のプレス機周辺で『眠気による不注意』の報告が多発しています。午後の休憩時間の見直しや、注意喚起の掲示を強化することを提案します」といった、具体的な安全対策を生成。

応用できる職種に共通するポイント

このアプリ構造が活きる職種には、以下のような共通点があります。

- 定型的な観察・記録業務が日常的に発生する。

- 記録の目的が「現状把握」だけでなく、「未来の改善」にある。

- 個人だけでなく、チームで情報を共有し、方針を決定する必要がある。

- データに基づいた客観的な判断が求められる。

Googleフォームではデータ送信のみで閲覧はできませんでした。

このアプリは閲覧、分析・AIサポートなどできるので、まさにオールインワン!

ニーズがあれば、いろいろな分野のアプリ開発を行っていきたいと思います!

Pro会員はダウンロードできます!

コメント