子どものおもちゃ売り場や教育施設で、必ずと言っていいほど見かける「図形パズル」。なぜこのシンプルなパズルが、長年にわたって世界中の子どもたちに愛され続けているのでしょうか。

それは、このパズルが「ただの型はめ」ではなく、子どもの思考力の土台を築くための、非常に優れた教育ツールだからです。

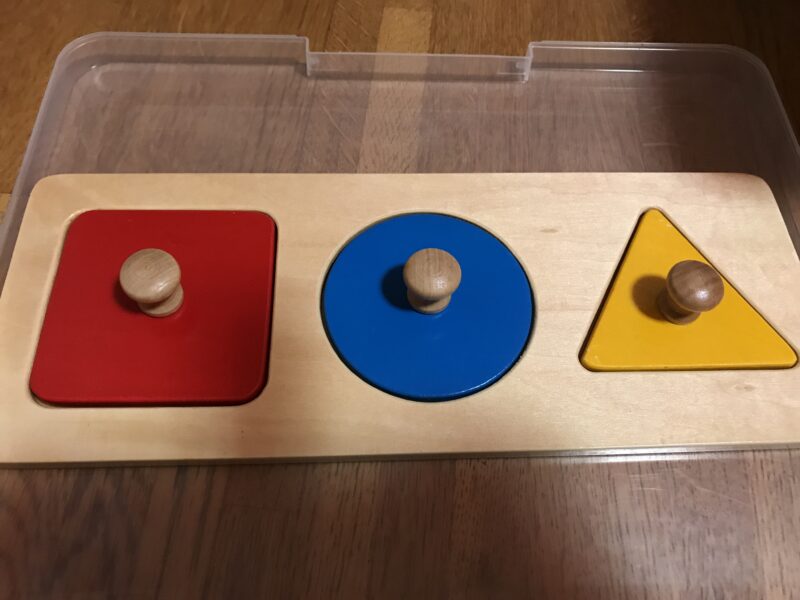

今回は、モンテッソーリ教育でも重要視される「つまみ付き図形パズル」に焦点を当て、その驚くべき教育効果と、子どもの発達段階に合わせた遊び方のステップを詳しくご紹介します。このパズルに隠された、子どもの成長の秘密を一緒に探っていきましょう。

この教材で身につけられる力

一見シンプルなこのパズルには、子どもの未来の学びに繋がる、たくさんの力が詰まっています。

- 形の認識・弁別能力

「丸」「四角」「三角」という基本的な図形を、目で見て、手で触れて、穴にはめるという体験を通して、その特徴を体感的に理解します。これは幾何学的な思考の第一歩です。 - 大きさの比較・順序付け(段階付け)

「大きい」「小さい」「中くらい」といった、抽象的で分かりにくい量の概念を、具体物を通して視覚的に学びます。「大きい順に並べる」「小さいものから探す」といった活動は、論理的思考力を育みます。 - 指先の巧緻性と鉛筆持ちの準備

ピースについている「つまみ」を親指・人差し指・中指の3本で持つ動作は、自然と正しい鉛筆の持ち方(三指持ち)の練習になります。 - 問題解決能力

「このピースはどの穴に入るだろう?」「向きが違うかな?」と試行錯誤するプロセスそのものが、問題解決能力を養う素晴らしいトレーニングです。 - 集中力と達成感

ぴったりとはまる瞬間の心地よさが、子どもの集中力を引き出します。「全部できた!」という達成感は、自己肯定感を高め、次の挑戦への意欲につながります。

教科・領域の位置付け

この教材は、様々な教育分野で活用される普遍的な価値を持っています。

- モンテッソーリ教育

感覚教育分野の代表的な教具。「感覚の洗練」を目的とし、子どもが自分で誤りに気づき、訂正できる「自己訂正機能」を持つ教材として非常に重要視されます。 - 幼児教育(幼稚園・保育園)

- 領域「環境」:図形や数量、大小といった数学的な概念への興味・関心の芽生えを促す。

- 領域「健康」:指先を使うことで、身体機能の調和的な発達を支える。

- 特別支援教育(自立活動)

- 形の弁別、大小比較、系列化といった認知課題に最適。

- 手指のコントロールや目と手の協応を高める活動として活用できる。

- 小学校(算数)

図形学習の導入として、具体物操作を通して図形の性質を直感的に理解するのに役立ちます。

教材の使い方

子どもの発達に合わせて、少しずつステップアップしていくのがポイントです。

- ステップ1:1ピースから始める

まずはパズルから1つだけピースを外し、子どもの目の前でゆっくりはめて見せます。「カタン」とはまる音や感触を一緒に楽しみましょう。次に子どもに渡して、挑戦させます。 - ステップ2:1つの形で遊ぶ

同じ形(例:四角だけ)で大きさの違うボードを使います。全てのピースを外し、子どもにはめさせます。この段階では、大きさの順番は気にしなくても大丈夫です。 - ステップ3:複数の形を弁別する

丸・四角・三角など、違う形のピースをいくつか混ぜて渡し、対応するボードの穴を探させます。「これは丸い形だね。丸いおうちを探そう」などと声かけをすると効果的です。 - ステップ4:大きさを順序付ける

同じ形のボードで、大きい順(または小さい順)にピースをはめることに挑戦します。最初は「一番大きいのはどれかな?」と一つずつ見つけるところから始めましょう。

うまくいかない場合の工夫

子どもがつまずいたときは、課題の難易度を少し下げてあげることが成功への近道です。

- つまみをうまく持てない場合

無理に三指持ちを強制せず、わしづかみでも大丈夫です。まずは「はめる」楽しさを優先しましょう。 - どの穴にはめたらいいか分からない場合

最初は1ピースだけ外す、正しい穴を指さすなど、ヒントを与えます。ピースの裏と穴の底に同じ色のシールを貼っておく(色でマッチングさせる)のも非常に有効な手立てです。 - 大きさの比較が難しい場合

まず一番大きいピースと一番小さいピースの2つだけを使い、違いが明確に分かるようにしてあげましょう。

学習指導案(例)

幼稚園の年少クラスを想定した、簡単な指導案の例です。

| 活動名 | いろいろな「かたち」のおうち |

| ねらい | ・丸、四角、三角の形に興味を持つ。・同じ形のピースと穴を見つけて、はめることを楽しむ。 |

| 対象 | 3歳児 |

| 準備物 | ・基本図形のパズル・ピースを入れるかご |

| 活動の流れ | 【導入】1. 手遊び歌「まる・さんかく・しかく」などで、形への興味を引く。2. パズルを見せ、「いろんな形のおうちがあるね。ピースさんをおうちに帰してあげよう」と設定を伝える。【展開】1. 教師がまずやってみせる。「この丸いピースさんのおうちは…ここだ!カタン」。2. 子どもたちにピースを1つずつ配り、「自分のおうちを探してあげてね」と促す。3. 子どもたちが試行錯誤する様子を見守り、必要に応じて「こっちかな?」とヒントを出す。4. はめられたら「おうちに帰れたね!ありがとう!」と一緒に喜ぶ。【まとめ】・全てのピースがはまったボードを見て、「みんなおうちに帰れてよかったね」と達成感を共有する。・使ったパズルを丁寧にかごに片付ける。 |

応用・発展

このパズルは、さらに豊かな学びへと発展させることができます。

- 言語活動との連携

「これは赤い四角だね」「青い丸より大きいね」など、色・形・大きさを表す言葉を使って会話を促します。 - 描画・造形活動へ

ピースを紙の上に置いて鉛筆でなぞり、形を写し取ります。写し取った形を使って、動物や乗り物の絵を描くのも楽しい活動です。 - 感覚遊びへ

布袋の中にピースを入れ、手で触った感覚だけで何の形かを当てる「秘密袋」ゲームは、触覚を鋭敏にします。 - 立体との対応

写真(画像3)のような立体の積み木とパズルピースを並べ、「平らな形(2D)」と「立体的な形(3D)」の関係に気づかせます。 - 環境の中の形探し

「お部屋の中にある、この丸い形と同じものを探してみよう!」と、遊びを実生活に繋げていきます。(例:時計、お皿など)

コメント