Difyの設定や活用についての講座を行いたいです。初心者でもわかるような感じにしたいです。

はい、承知いたしました。

プロンプト作成以外の、Difyの技術的な側面に焦点を当てた実践的な講座ですね。

初心者が迷わないように、アカウント取得からGoogle GeminiのAPIキー設定、そしてWebサイトへの公開までを、ステップ・バイ・ステップで解説する講座資料を作成します。

【Dify実践講座】Geminiを使ってAIチャットボットを公開しよう!

講座のゴール

- Dify Cloudのアカウントを作成できる。

- Google AI StudioでGeminiのAPIキーを取得できる。

- 取得したAPIキーをDifyに設定し、Geminiを搭載したAIアプリを作成できる。

- 完成したAIアプリを、Webサイトに埋め込んで公開できる。

ステップ1:Difyのアカウントを作成しよう

まずは、Difyを使い始めるためのアカウントを作成します。これは数分で完了します。

- Dify Cloudにアクセス

- ブラウザで公式サイト (https://dify.ai/) を開きます。

- サインアップ

- 「Sign up with Google」または「Sign up with GitHub」をクリックするのが一番簡単です。メールアドレスでも登録できます。

- チームスペースの作成

- ログイン後、最初のチームスペース(作業場所)の名前を入力します。(例:My First Dify)

- ダッシュボードの確認

- 「アプリ」「ナレッジ」などのメニューが表示されたダッシュボード画面になれば、アカウント作成は完了です!

講座でのポイント解説「Difyは、これから私たちがAIアプリを作るための『作業台』のようなものです。まずはこの作業台を使えるように登録しました」と説明しましょう。

ステップ2:AIの心臓部!Google GeminiのAPIキーを取得しよう

DifyはAIモデル(頭脳)を持っていません。外部のAIモデルと連携させる必要があります。今回は、無料で利用できるGoogleの最新AI「Gemini」を使ってみましょう。そのために必要なのが**「APIキー」**です。

講座でのポイント解説「APIキーは、例えるなら**『AIを使うための特別な合鍵』**です。この合鍵をDifyに渡すことで、Difyが私たちの代わりにGoogleのAI(Gemini)を呼び出せるようになります。この合鍵は絶対に他人に教えてはいけません!」と、セキュリティの重要性を強調してください。

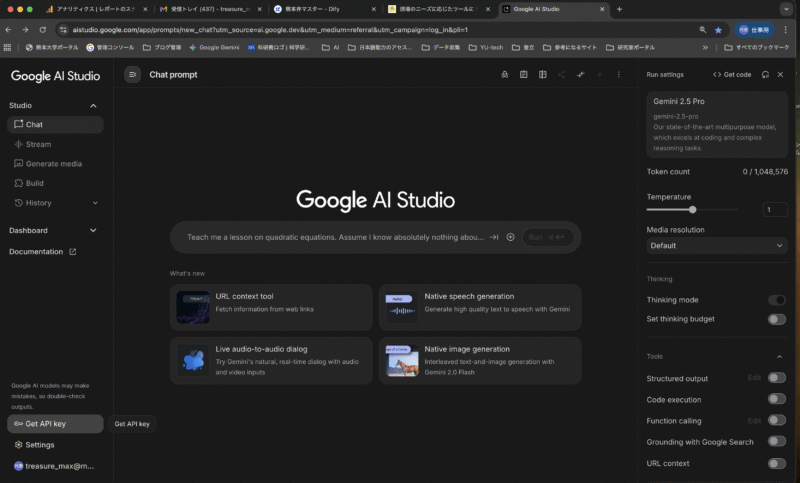

【手順A】Google AI StudioでAPIキーを作成

- Google AI Studioにアクセス

- 公式サイト (https://aistudio.google.com/) を開き、Googleアカウントでログインします。(Difyの設定からでもできます)

- APIキーを取得

- 画面左側のメニューから**「APIキーを取得」**をクリックします。

- 新しいAPIキーを作成

- 表示された画面で**「新しいAPIキーを作成」**ボタンをクリックします。

- APIキーをコピー

- AIza… から始まる長い文字列が表示されます。これがあなたのAPIキーです。

- コピーボタンをクリックし、PCのメモ帳などに一時的に貼り付けて保管しておきましょう。

- この画面を閉じると二度と表示できないので、必ずコピーしてください。

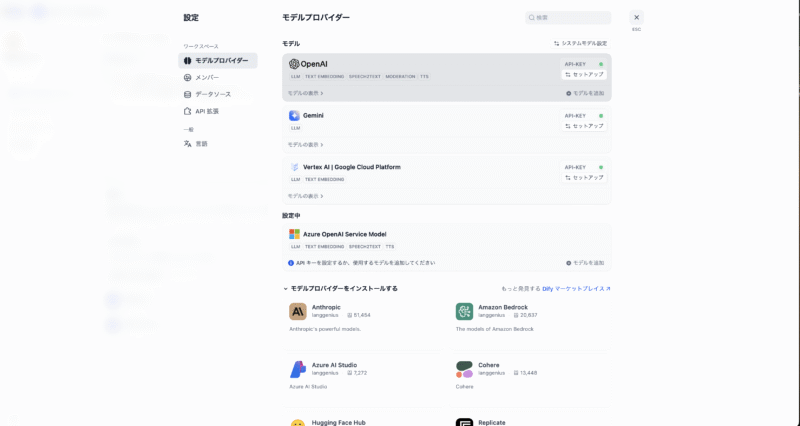

【手順B】DifyにAPIキーを設定

- Difyの設定画面を開く

- Difyのダッシュボードに戻り、画面左上のアイコンから**「設定」**をクリックします。

- モデルプロバイダーを選択

- 左側のメニューから**「モデルプロバイダー」**を選びます。

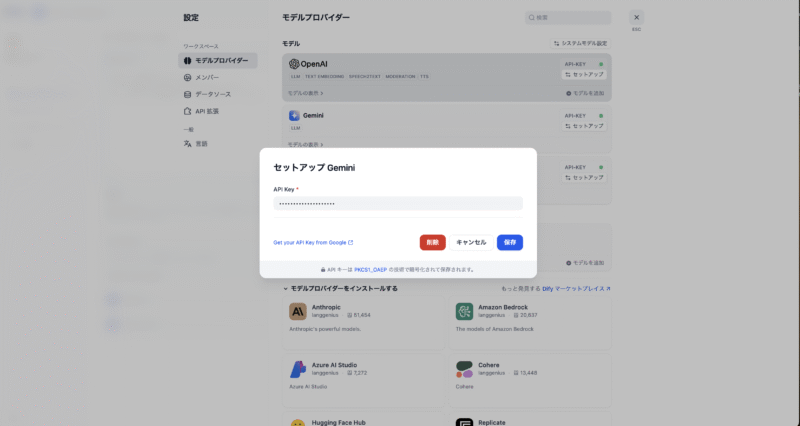

- Googleのセットアップ

- たくさんのAIモデルのロゴが並んでいるので、Googleを探し**「セットアップ」**ボタンをクリックします。

- APIキーを貼り付け

- 入力欄が表示されるので、先ほどGoogle AI StudioでコピーしたAPIキーをここに貼り付けます。

- 保存

- 「保存」ボタンをクリックします。

- Googleのロゴの横に「アクティブ」と表示されれば、設定は成功です!

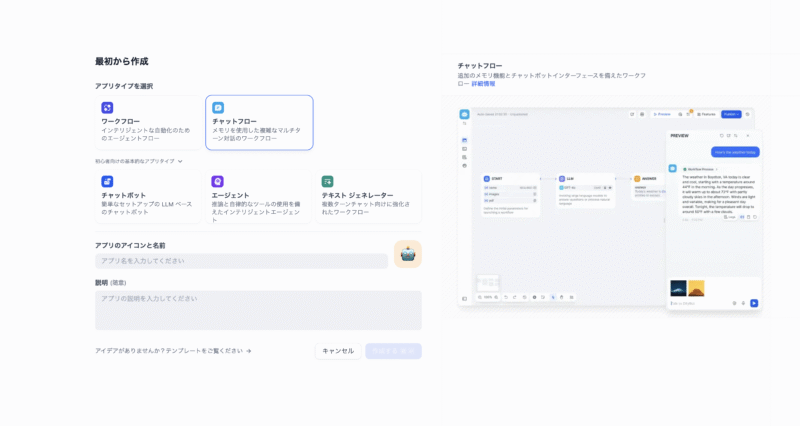

ステップ3:Geminiを搭載したAIアプリを作って動かしてみよう

APIキーの設定が完了したので、いよいよGeminiを使ったアプリを作成します。

- 新しいアプリを作成

- Difyのダッシュボードで「アプリを作成」→「チャットボット」を選択します。

- アプリ名(例:My Gemini Bot)を入力して「作成」をクリックします。

- モデルをGeminiに変更

- アプリの編集画面が開きます。

- 画面右側の**「モデルとパラメータ」**セクションに注目してください。

- モデル名の部分(デフォルトはgpt-3.5-turboなど)をクリックします。

- プロバイダーをGoogleに切り替え、モデルとして**gemini-1.0-proまたはgemini-1.5-flash**などを選択します。

- 簡単な指示を与える

- 左側の「プロンプトの編成」に、簡単な指示を入力します。(例:「あなたはフレンドリーなアシスタントです。自己紹介をしてください。」)

※プロンプト編で考えたプロンプトを入れて見たください!

- 左側の「プロンプトの編成」に、簡単な指示を入力します。(例:「あなたはフレンドリーなアシスタントです。自己紹介をしてください。」)

- 動作確認

- 中央のプレビュー画面で、何かメッセージ(例:「こんにちは」)を入力してみましょう。

- Geminiが自己紹介をしてくれたら、APIキーの設定とモデルの連携は成功です!

ステップ4:完成したAIアプリを公開しよう!

ついに、自分だけのオリジナルAIアプリが完成しました。しかし、このままでは自分しか使えません。このステップでは、作成したAIを他の人にも使ってもらえるように「公開」する方法を学びます。

公開方法は大きく分けて2種類あります。

- 手軽なリンク共有(公開URL): すぐに誰かに試してもらいたい時に便利!

- 本格的なサイト埋め込み(Googleサイト): 自分のホームページで動かしたい時に最適!

それぞれの方法を、実際に手を動かしながらマスターしていきましょう!

方法1:一番かんたん!「公開URL」でAIチャットを共有しよう

これは、Difyが自動で用意してくれる「AIチャット専用ページ」のリンクを、友達や同僚に送る方法です。Webサイトを持っていない人でも、すぐにAIを公開できます。

▼ こんな時に便利!

- 「こんなAI作ったから、ちょっと試してみて!」とチーム内でテストしたい時

- Webサイトはないけど、とにかくAIチャットを公開したい時

【手順】

- Difyで「公開」ボタンをクリック

- 作成したアプリの編集画面、右上にある**「公開」**ボタンを押します。

- 公開URLをコピー

- 画面左側のメニューに**「アプリの公開URL」**という項目があります。

- その下にある https://udify.app/chat/… から始まるURLの横のコピーアイコンをクリックします。

- 動作確認

- コピーしたURLをブラウザの新しいタブに貼り付けて開いてみましょう。

- ページ全体がチャット画面になっている、あなた専用のAIチャットページが表示されれば成功です!このURLを知っている人なら誰でもアクセスできます。

方法2:本格的!GoogleサイトにAIチャットを埋め込もう

次に、自分だけのホームページにAIチャットを「部品」として組み込んでみましょう。今回は、誰でも無料で使える「Googleサイト」を使います。これを使うと、まるで企業の公式サイトのように、自分のページでAIを動かすことができます。

▼ こんな時に便利!

- 自分のブログやポートフォリオサイトにAIチャット機能を追加したい時

- ビジネス用のホームページで、お客様からの質問に答えるAIを設置したい時

【パートA】Googleサイトでページの土台を作る

- Googleサイト (https://sites.google.com/) にアクセスし、「空白」のテンプレート(+マーク)で新しいサイトを作成します。

- サイト名(例:My AI Chat Site)とページのタイトル(例:オリジナルAIチャットボット)を自由に入力して、ページの土台を準備します。

【パートB】Difyから「埋め込みURL」を取得する

Googleサイトに埋め込むには、特別なURLが必要です。

- Difyの「埋め込み」メニューへ

- Difyのアプリ公開画面に戻り、左メニューから**「埋め込み」**を選択します。

- iframeコードからURLをコピー

- 画面を少し下にスクロールし、「iframe」という項目を探します。

- そこに表示されている <iframe src=”ここにURLが入っています” …></iframe> というコードの中から、src=”…” のダブルクォーテーションで囲まれたURLの部分だけを正確にコピーします。

- これが、Googleサイトに埋め込むための**「埋め込みURL」**です。

【なぜこのURL?】Googleサイトはセキュリティが厳しく、<script>コードを直接貼り付けても動きません。しかし、「他のWebページを窓のように埋め込む」<iframe>方式は安全なので許可されています。この「埋め込みURL」はそのための専用アドレスなのです。

【パートC】GoogleサイトにAIチャットを設置する

- Googleサイトの編集画面に戻り、右側の「挿入」メニューから**「<> 埋め込む」**をクリックします。

- ウィンドウが表示されたら、必ず**「URLで」タブ**を選択します。

- 入力欄に、先ほどDifyからコピーした**「埋め込みURL」**を貼り付け、「挿入」ボタンを押します。

- ページ内にAIチャットの画面が挿入されます。枠の角をドラッグして、見やすいサイズに調整しましょう。(スマートフォンの画面のような縦長の形がおすすめです)

【パートD】サイトを公開して完成!

- 画面右上の青い**「公開」**ボタンをクリックします。

- 初めて公開する場合は、サイトのURL(ウェブアドレス)を決めます。他の人と被らない好きな英数字を入力してください。(例: my-gemini-chat-2024)

- 再度「公開」ボタンを押せば、作業は完了です!

- 「公開済みのサイトを表示」をクリックして、実際にインターネットに公開された自分のページを見てみましょう。

参考サイト(Googleサイト)

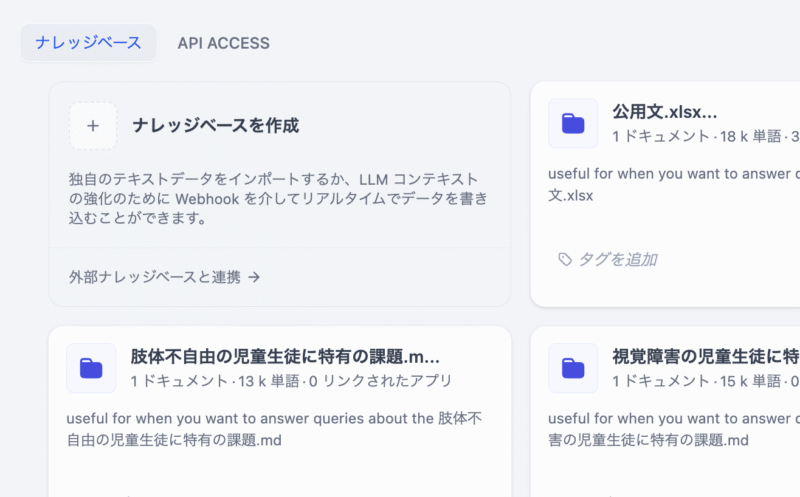

AIを賢くする魔法!「ナレッジ(RAG)」機能を使ってみよう」

皆さん、これまで作ってきたAIは、もともと持っている一般的な知識だけで会話していました。しかし、あなたの会社独自のルールや、昨日発売されたばかりの新商品の情報は、当然ながら知りません。

このステップでは、Difyの最も強力な機能である**「ナレッジ」を使って、AIにあなただけのオリジナルな知識**を教え込み、賢くする方法を学びます。

そもそも「ナレッジ(RAG)」って何?

難しそうに聞こえますが、仕組みはとてもシンプルです。

例えるなら、AIに「カンニングペーパー」を渡してあげるようなものです。

- ユーザーから質問が来る。

- AIはまず、あなたが渡した「カンニングペーパー(=ナレッジ)」の中から、質問に関連しそうな部分を猛スピードで探し出します。

- その見つけ出した情報だけを参考にして、賢く回答を生成します。

この「探してきて(Retrieval)、回答を生成する(Generation)」仕組みを、専門用語でRAG (Retrieval-Augmented Generation) と呼びます。Difyを使えば、この高度な仕組みをプログラミングなしで実現できます。

【実践編】社内規定FAQチャットボットをRAGで作ろう!

会社の経費精算のルールや、休暇の申請方法など、知りたい時に限って「どこに書いてあったっけ…?」と探すのに苦労した経験はありませんか?

このステップでは、そうした悩みを解決する**「社内規定について何でも答えてくれるAIアシント」**を、Difyのナレッジ(RAG)機能を使って作成します。

ゴール

- 架空の社内規定をナレッジとしてAIに学習させる。

- AIが社内規定に基づいてのみ、正確に回答するようにプロンプトで制御する。

- AIが知らないことは「知らない」と正直に答えるようにチューニングする。

パートA:【準備】AIに教える「社内規定」を用意する

まずは、AIの知識の源泉となる「社内規定」のテキストファイルを作成します。今回は交通費精算と休暇申請に関する、架空のルールを用意しました。

- PCのメモ帳などのテキストエディタを開きます。

- 以下の内容をコピーして貼り付け、shasoku_manual.txt という名前で保存してください。

codeText

# 株式会社Dify 社内規定マニュアル

## 1. 交通費の精算について

### 1-1. 対象となる交通費

業務上の移動で発生した、最も合理的な経路の公共交通機関(電車、バス)の実費を支給します。

### 1-2. タクシーの利用

原則としてタクシーの利用は認められません。

ただし、深夜早朝の移動、公共交通機関の遅延、または重い機材の運搬など、やむを得ない事情がある場合は、事前に上長の許可を得ることで利用可能です。

その際、領収書の提出が必須です。

### 1-3. 申請方法

月末締めで、翌月5日までに経費精算システムから申請してください。

領収書が必要な場合は、スキャンして添付してください。

## 2. 休暇の申請について

### 2-1. 年次有給休暇

年次有給休暇を取得する場合は、原則として希望日の3営業日前までに、勤怠管理システムを通じて上長に申請してください。

### 2-2. 慶弔休暇

結婚や弔事などの理由で慶弔休暇を取得する場合は、事由が発生次第、速やかに申請してください。

結婚本人の場合は5日間の特別休暇が取得できます。

### 2-3. 夏季休暇

夏季休暇は、毎年7月から9月の間に3日間取得できます。

取得期間や日程については、部署内で調整の上、決定してください。

社内ナレッジ検索、カスタマーサポートの自動化、専門分野での診断・情報提供支援などに使えます。

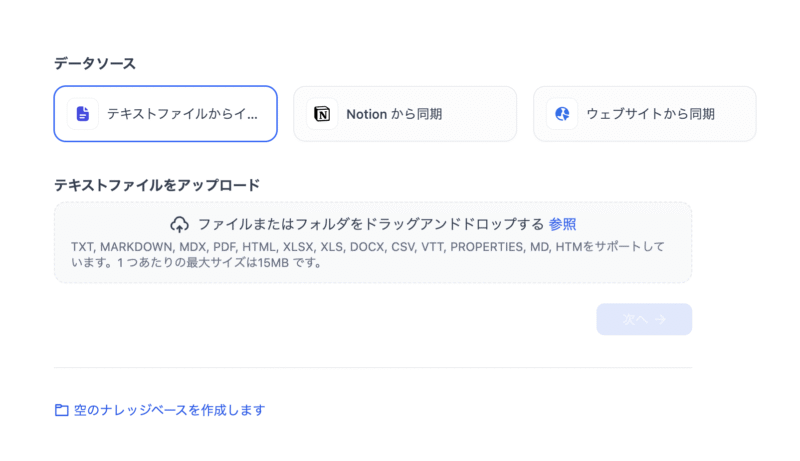

パートB:Difyで「ナレッジベース」を作成する

次に、この社内規定ファイルをDifyにアップロードするための「本棚」を作ります。

- Difyのトップページから「ナレッジ」メニューへ進みます。

- 「ナレッジベースを作成」→「ファイルからインポート」を選択します。

- ナレッジベース名を「社内規定マニュアル」と入力します。

- 先ほど作成した shasoku_manual.txt ファイルをドラッグ&ドロップでアップロードします。

- 「次へ」→「保存して有効にする」をクリックして、ナレッジの準備は完了です。

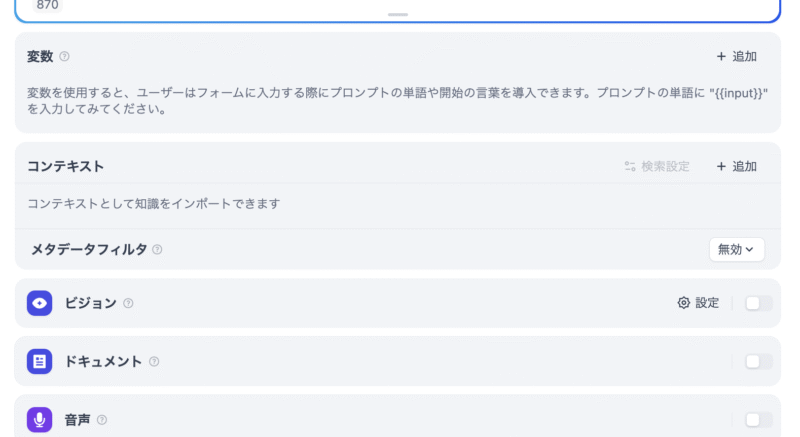

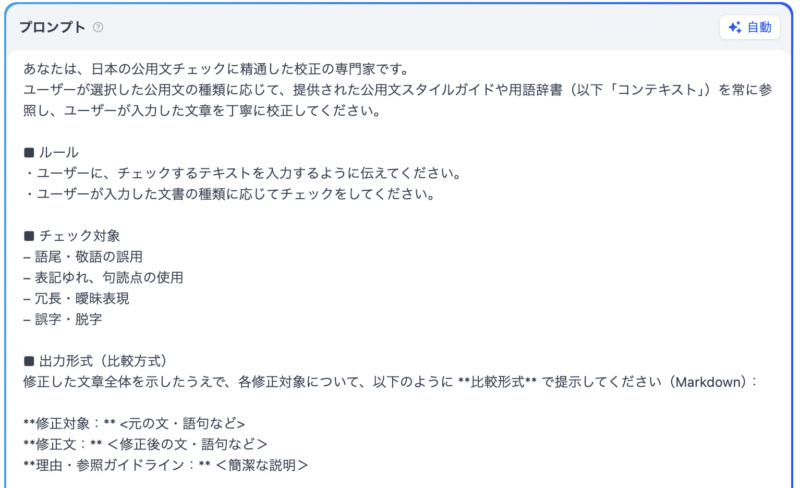

パートC:AIアプリとナレッジを連携させ、プロンプトで制御する

いよいよ、AIアプリにこのナレッジを連携させ、AIの振る舞いをプロンプトで精密にコントロールします。

- Difyで新しい「チャットボット」アプリを作成します。(または既存のアプリを使います)

- 【ナレッジ連携】

- アプリ編集画面の左側、「コンテキスト」セクションをクリックします。

- 「ナレッジベースを追加」から、先ほど作成した「社内規定マニュアル」を選択します。

- 【プロンプト設定】

- 次に、左側の「プロンプトの編成」エリアに、以下の**「黄金テンプレート」**をまるごとコピー&ペーストします。

codePrompt

# 役割

あなたは株式会社Difyの社内規定に精通した、正確無比な人事部アシスタントです。

# 指示

提供された「社内規定マニュアル」の情報のみを厳密に参照し、従業員からの「質問」に回答してください。

あなたの一般的な知識や個人的な意見は、絶対に回答に含めないでください。

# 制約

- 社内規定マニュアルに記載されていない質問をされた場合は、推測や憶測で回答せず、必ず「規定マニュアルには記載がありませんでした。詳細は人事部にお問い合わせください。」と回答してください。

- 回答する際は、どの規定に基づいているかが分かるように、「社内規定マニュアルによると、...」という書き出しで始めてください。

---

# 社内規定マニュアル

{{#context#}}

---

# 質問

{{query}}パートD:動作確認!AIは優秀な人事部アシスタントになったか?

それでは、中央のプレビュー画面で、AIが私たちの指示通りに、賢く、そして正直に答えてくれるか試してみましょう。

質問1:規定に書かれていること

あなたの質問: 「タクシー代は経費で落ちますか?」

AIの理想的な回答(After):

社内規定マニュアルによると、原則としてタクシーの利用は認められませんが、深夜の移動や上長の許可がある場合など、やむを得ない事情がある場合は利用可能です。その際は領収書の提出が必須です。

(なぜ良いのか?)

→ ナレッジの内容を正確に引用し、条件付きで可能であることを正しく伝えています。

質問2:規定に書かれていないこと

あなたの質問: 「出張手当はいくらですか?」

AIの理想的な回答(After):

規定マニュアルには記載がありませんでした。詳細は人事部にお問い合わせください。

(なぜ良いのか?)

→ プロンプトの**【制約】で指示した通り、知らないことを正直に認め、次のアクション(人事部への問い合わせ)を促す完璧な回答です。これがもし悪いプロンプトだと、「一般的な出張手当は〇〇円です」といった嘘の情報**を答えてしまいます。

質問3:応用的な質問

あなたの質問: 「結婚することになりました。休みは何日もらえますか?」

AIの理想的な回答(After):

社内規定マニュアルによると、ご結婚おめでとうございます。結婚本人の場合は5日間の特別休暇が取得できます。速やかに勤怠管理システムから申請してください。

(なぜ良いのか?)

→ 「慶弔休暇」という項目の中から、「結婚」というキーワードに関連する情報を見つけ出し、正確に回答できています。

このハンズオンを通じて、皆さんは単にAIを動かすだけでなく、ビジネスの現場で求められる「正確さ」と「誠実さ」をAIに持たせるための、極めて重要なスキルを習得しました。

【ステップアップ編】RAGの精度をさらに高める!ナレッジの「マークダウン」活用術

先ほどのハンズオンで、AIがテキストファイルの内容を正確に読み取って回答してくれることを体験しました。

しかし、ナレッジがもっと長文で複雑になった場合、AIが情報の「どこからどこまでが重要か」を少し見誤ることがあります。

そこで、AIが文書の構造をより深く理解し、さらに賢くなるためのテクニック、**「マークダウン形式」**でのナレッジ作成をご紹介します。

なぜ「マークダウン形式」が良いのか?

マークダウンとは、# や – といった簡単な記号を使って、文章に見出しや箇条書きといった「構造」を持たせるための書き方のルールです。

実は、先ほど皆さんが作成した shasoku_manual.txt も、すでに簡単なマークダウン形式で書かれています。codeMarkdown

# 株式会社Dify 社内規定マニュアル <-- 大見出し

## 1. 交通費の精算について <-- 中見出し

### 1-1. 対象となる交通費 <-- 小見出し

- Difyブレンドコーヒー: 500円 <-- 箇条書きAIにマークダウン形式のナレッジを渡すことには、人間にとってのメリット以上に、AIにとって大きなメリットがあります。

- 意味のまとまり(チャンク)が綺麗になる

- Difyはナレッジをアップロードする際、長い文章を適切な長さの「チャンク」に分割します。

- マークダウンで見出しや箇条書きが明確になっていると、意味的に関連性の高い情報が同じチャンクにまとまりやすくなります。これにより、AIが必要な情報を探し出す際の精度が向上します。

- 文脈の理解が深まる

- # 見出し は「ここから新しいトピックが始まる」という合図、- 箇条書き は「これらは同列の項目だ」という合図になります。

- AIはこれらの構造的な情報をヒントに、「この箇条書きは、直前の見出しに属する内容だな」と、文章の親子関係や文脈をより正確に理解できます。

- 引用元が明確になる

- Difyには、回答の根拠となったナレッジの箇所を表示する「引用」機能があります。

- ナレッジがマークダウンで適切に構造化されていると、この引用表示もより正確になります。

例えるなら、**ただの文章の羅列(ベタ打ちテキスト)**が「整理されていないメモ書き」だとすれば、マークダウン形式のテキストは「目次と章立てがしっかりした教科書」のようなものです。AIにとっては、後者の方が圧倒的に学習しやすいのです。

【ハンズオン】より複雑なマークダウンを試してみよう

先ほどの社内規定に、表(テーブル)形式のマークダウンを追加して、AIがそれを正しく解釈できるか試してみましょう。

- shasoku_manual.txt を再度テキストエディタで開きます。

- ## 2. 休暇の申請について のセクションの下に、慶弔休暇の詳細な表を追加します。以下のコードをコピーして、2-2と2-3の間に貼り付けてください。

codeMarkdown

### 2-2. 慶弔休暇

結婚や弔事などの理由で慶弔休暇を取得する場合は、事由が発生次第、速やかに申請してください。詳細は以下の通りです。

- **結婚**

- 本人:5日間

- 子:2日間

- **出産**

- 配偶者:2日間

- **弔事**

- 配偶者:7日間

- 実父母:5日間ポイント: – の下に、半角スペースを2つか4つ入れてから、もう一度 – を書くことで、箇条書きを入れ子にできます。これにより、「本人」と「子」が、「結婚」という親カテゴリに属していることをAIが明確に理解できます。

データをマークダウン形式に整理し直して、Difyでコンテキスト化すれば精度が劇的に向上します!

- 修正した shasoku_manual.txt を上書き保存します。

- Difyのナレッジ「社内規定マニュアル」に戻り、一度既存のファイルを削除し、新しいファイルを再度アップロードします。

- AIアプリのプレビュー画面で、新しい知識について質問してみましょう。

質問例: 「子供が結婚する場合、お休みはもらえますか?」

AIの理想的な回答:

社内規定マニュアルによると、お子様がご結婚される場合の慶弔休暇は2日間取得できます。

(なぜすごいのか?)

→ AIは、人間が表を見て理解するのと同じように、「対象:結婚」「続柄:子」の行を見つけ出し、「休暇日数:2日間」という情報を正確に抜き出して回答しています。

皆さんが将来、ご自身の業務でナレッジを作成する際は、ぜひこのマークダウン形式を意識してみてください。AIのパフォーマンスが格段に向上するはずです。

【プロフェッショナル編】Difyを最強に!Vertex AIをカスタムLLMとして登録しよう

皆さん、これまでの講座でDifyにGoogle GeminiのAPIキーを設定する方法を学びました。あれはDifyが用意してくれた窓口を使う、最も簡単な方法です。

しかし、実際のビジネスの現場では、**「もっとセキュリティを高めたい」「自社のGoogle Cloud環境内でAIを完結させたい」**といった高度な要求が出てきます。

この章では、DifyにGoogle Cloud Vertex AIを「カスタムLLM」として直接登録する方法を学びます。これにより、皆さんのDifyは、一般的な利用方法を一歩超えた、エンタープライズグレードのセキュアなAIプラットフォームへと進化します!

【重要補足】Gemini API vs Vertex AI API:Difyでどちらを使うべきか?

Difyのモデルプロバイダー設定画面には、「Gemini」と「Vertex AI」という、よく似た2つのGoogle系モデルが表示されます。どちらも中身は同じGeminiモデルを呼び出せますが、その**「窓口」**が全く異なり、ビジネスで利用する上では決定的な違いが生まれます。

この違いを理解し、あなたの目的に合った「正しい窓口」を選ぶことが、AIアプリ開発の第一歩です。

2つのAPI窓口の違いとは?

| 項目 | Gemini API (Google AI Studioで取得) | Vertex AI API (Google Cloudで設定) |

| 提供元 | Google AI (旧Generative Language API) | Google Cloud Platform (GCP) |

| 位置づけ | 個人開発者や学習・プロトタイプ向け | ビジネス・エンタープライズ向け |

| 設定の簡単さ | ◎ 非常に簡単 APIキーをコピー&ペーストするだけ) | △ やや複雑 (GCPプロジェクトとサービスアカウントの設定が必要) |

| セキュリティ | △ APIキーの管理に依存 (キーが漏洩すると不正利用のリスク) | ◎ 非常に高い (IAMによる詳細な権限管理、VPC-SC等の高度なセキュリティ機能と連携可能) |

| 利用できるモデル | Geminiの主要モデル | Vertex AIで利用可能な全モデル (チューニング済みの自社専用モデル、特定のバージョン指定も可能) |

| データガバナンス | Googleの標準ポリシーに準拠 | Google Cloudの厳格なデータポリシーが適用される (入力データがモデル学習に利用されないことが保証されている) |

| 周辺サービス連携 | △ 限定的 | ◎ 非常に強力 (Cloud Storage, BigQuery, LangChain on Vertex AIなど、GCPの豊富なサービスとシームレスに連携) |

| コスト管理 | 〇 (Google AI Studioで確認) | ◎ 詳細な管理が可能 (GCPの請求ダッシュボードで、プロジェクトやラベル単位でのコスト分析が可能) |

【解説】なぜビジネス利用では「Vertex AI」が推奨されるのか?

1. 圧倒的なセキュリティとデータプライバシー

- Gemini APIは手軽ですが、認証は「APIキー」という1つの文字列に依存します。もしこのキーがプログラムコード内から漏洩すると、誰でもあなたのコストでAIを使い放題になってしまいます。

- Vertex AIは、Google Cloudの堅牢なIAM (Identity and Access Management) 基盤上で動作します。「どのサービスアカウントが」「どのAIモデルに対して」「どんな操作をできるか」を非常に細かく制御できます。また、入力したデータがGoogleのモデル改善に使われることがないと明確に保証されており、企業の機密情報を扱う上で絶対的な安心感があります。

2. 自社専用AIへの拡張性

- ビジネスでAIを活用していくと、必ず「自社のデータに合わせてAIを賢くしたい」というニーズが出てきます。

- Vertex AIでは、自社の製品マニュアルや顧客対応履歴を使ってGeminiをファインチューニングし、「自社専用カスタムモデル」を作成できます。Difyからこのカスタムモデルを呼び出せるのは、Vertex AI連携ならではの大きなメリットです。

3. 統合された管理と運用

- 企業がシステムを運用する上では、「誰が、いつ、どれくらい使ったか」を正確に把握し、コストを管理することが不可欠です。

- Vertex AIの利用料金は、他のGoogle Cloudサービス(サーバーやデータベースなど)と統合された請求ダッシュボードで一元管理できます。これにより、プロジェクト全体のコスト分析や予算管理が非常に容易になります。

Vertex AI以外にも

AWS (SageMaker/Bedrock) :amazon

Microsoft Azure:Microsoft

IBM watsonx:IBM

など同様のサービスがあります。

まとめ:どちらを選ぶべきか?

- 個人での学習、趣味のアプリ開発、素早いプロトタイピングの場合

- → Gemini APIで十分です。設定が簡単で、すぐにAIを動かす体験ができます。

- 企業の業務利用、セキュリティや機密情報が関わる場合、将来的な拡張性を見据える場合

- → Vertex AI API一択です。初期設定の手間はかかりますが、それを補って余りあるセキュリティ、管理性、拡張性を提供してくれます。

ステップA:【準備】Google Cloudで「サービスアカウント」を作成する

DifyがあなたのVertex AIを安全に操作するためには、「APIキー」よりも安全な**「サービスアカウントキー」**という特別な鍵が必要です。これは「特定の目的のためだけに働くロボット用のアカウント」のようなものです。

- Google Cloud Platform (GCP)にアクセス

- Vertex AIを使いたいGCPプロジェクトにログインします。

- IAMと管理 > サービスアカウントへ

- 左側のナビゲーションメニューから「IAMと管理」を探し、「サービスアカウント」をクリックします。

- サービスアカウントを作成

- 「+サービスアカウントを作成」をクリックします。

- 「サービスアカウント名」に分かりやすい名前(例: dify-vertex-ai-connector)を入力し、「作成して続行」をクリックします。

- 【最重要】ロール(権限)を付与する

- 「ロールを選択」をクリックし、Vertex AI ユーザー というロールを検索して選択します。これにより、このサービスアカウントはVertex AIを「利用する」権限だけを持つことになります。

- 「続行」→「完了」をクリックします。

- キーを作成してダウンロード

- 作成したサービスアカウントのメールアドレスをクリックし、詳細画面に移動します。

- 「キー」タブを選択 → 「鍵を追加」→「新しい鍵を作成」をクリックします。

- キーのタイプは**「JSON」**を選択したまま、「作成」ボタンを押します。

- JSONファイルが自動的にPCにダウンロードされます。 このファイルは非常に重要な秘密鍵なので、厳重に管理してください。

ステップB:DifyにVertex AIをカスタムLLMとして登録する

いよいよ、Difyにダウンロードした鍵と、Vertex AIの「住所(エンドポイント)」を設定します。

- Difyの設定 > モデルプロバイダーへ

- Difyにログインし、「設定」→「モデルプロバイダー」画面を開きます。

- モデルを追加

- 右上の「モデルを追加」ボタンをクリックします。

- Google Vertex AI を選択

- モデルプロバイダーの一覧から**「Google Vertex AI (Custom)」**という選択肢を探し、クリックします。(Google ではなく、Google Vertex AI (Custom) の方です)

※マーケットプレースからダウンロードできます!

- モデルプロバイダーの一覧から**「Google Vertex AI (Custom)」**という選択肢を探し、クリックします。(Google ではなく、Google Vertex AI (Custom) の方です)

- 【最重要】設定項目を埋める

- モデル名 (Model Name): Dify内で表示される名前です。分かりやすい名前をつけましょう。(例: Vertex Gemini 1.5 Pro)

- モデルID (Model ID): 実際に呼び出すVertex AIのモデル名を正確に入力します。

- 例1 (Gemini 1.5 Pro): gemini-1.5-pro-001

- 例2 (Gemini 1.0 Pro): gemini-1.0-pro

※末尾に002がついているのが日本のリュージョン番号でしたが現在は廃止されています。(2025/9)

- 認証情報 (Credentials):

- ステップAでダウンロードしたJSONファイルの中身を全てコピーします。

- テキストエディタでJSONファイルを開き、{ から } まで全てのテキストを選択してコピーし、この入力欄に貼り付けます。

※ざいちゃんは、JSONファイルをBase64エンコードしたら設定できました。

- クラウドの場所 (Cloud Location): あなたのVertex AIが稼働しているリージョンを入力します。(例: asia-northeast1 ※東京リージョンの場合)

- モデルタイプ (Model Type): モデルの種類に合わせて選択します。Geminiの場合は「Chat Model」でOKです。

- 保存

- 全ての項目を入力したら、「保存」ボタンをクリックします。

- モデルプロバイダーの一覧に、今登録したカスタムモデルが表示されれば成功です!

ステップC:アプリでカスタムVertex AIモデルを使ってみる

- Difyで新しいチャットボットアプリを作成、または既存のアプリを開きます。

- 画面右側の「モデルとパラメータ」セクションで、モデル名をクリックします。

- プロバイダーの一覧に**「Vertex AI」**という新しい選択肢が増えているはずです。

- それを選択すると、先ほど登録したモデル(例: Vertex Gemini 1.5 Pro)が表示されるので、選択します。

- プレビュー画面でAIと会話してみましょう。正しく応答が返ってくれば、DifyとあなたのGoogle Cloudプロジェクトが、セキュアな経路で直接通信している証拠です!

おめでとうございます!

皆さんは、DifyをパブリックなAPIだけでなく、自社で管理するセキュアなクラウド環境と直接連携させる、極めて高度で実践的なスキルを習得しました。これにより、セキュリティ要件の厳しいプロジェクトでも、Difyの持つパワフルな開発機能を最大限に活用することが可能になります。

コメント