子どもがティッシュを全部引き出したり、小さな隙間に物を詰めたりして、ヒヤッとした経験はありませんか?実はそれ、指先を使い、物の形や空間を認識しようとする、大切な発達のサインなんです。

その探求心と集中力を安全に、そして楽しく伸ばしてあげられるのが、今回ご紹介する「ポットン落とし」や「型はめ」**の教材です。

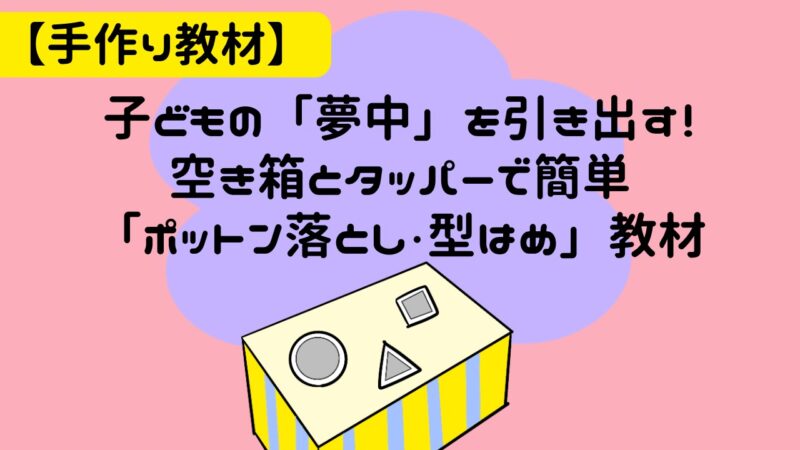

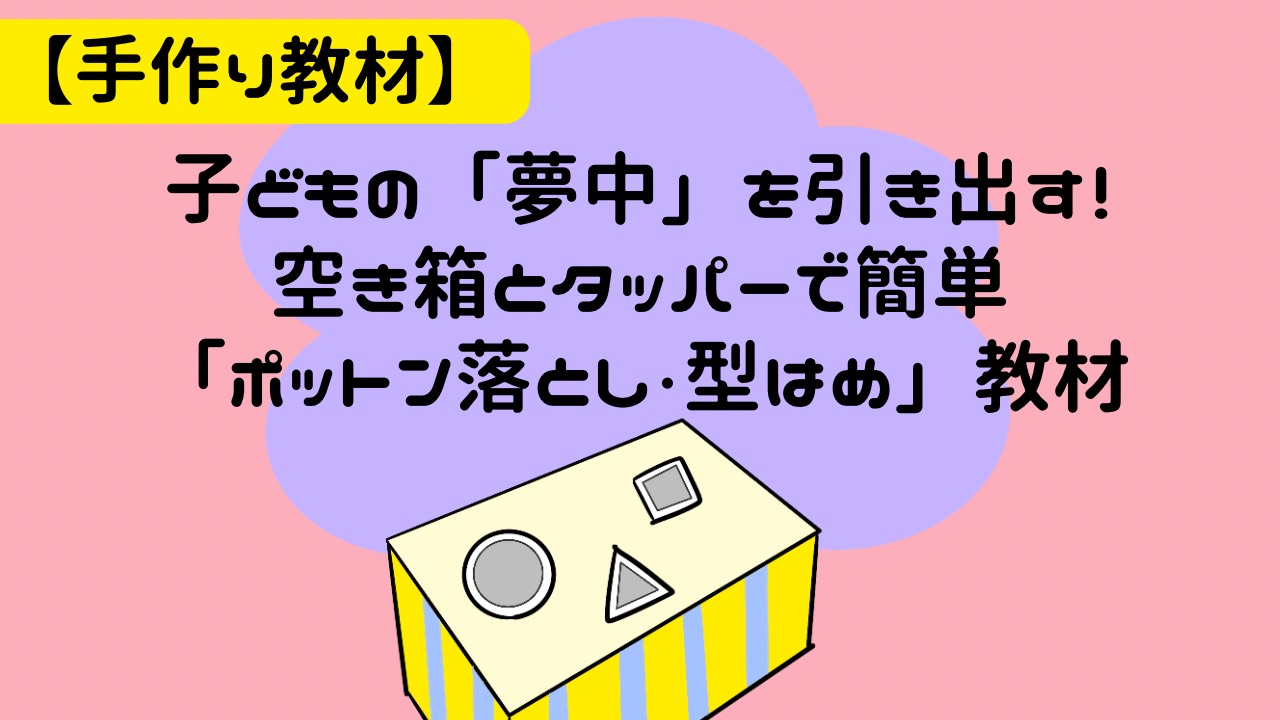

写真のように、お菓子の空き箱や100円ショップのタッパー、ペットボトルなどに少し工夫を加えるだけで、子どもの「やりたい!」気持ちを存分に満たす、最高の知育おもちゃが完成します。身近な材料で愛情を込めて作る、手作り教材の世界を覗いてみましょう。

この教材で身につけられる力

このシンプルな遊びには、子どもの発達を促す要素がたくさん詰まっています。

- 目と手の協応

「穴」という目標を目で見て、そこに正確に物を運ぶという動作を繰り返すことで、目と手を連携させて動かす能力(協応性)が養われます。 - 指先の巧緻性(微細運動)

小さな物をつまむ、向きを合わせて穴に入れるといった一連の動きが、指先を器用に使うトレーニングになります。これは、スプーンや鉛筆を持つ力の基礎となります。 - 形の認識・弁別

「丸い穴には丸い積み木」「四角い穴には四角い積み木」というように、物の形を認識し、対応する穴を見つける力(弁別能力)が育ちます。 - 集中力と持続力

「入れたい!」という単純明快なゴールに向かって繰り返し取り組むことで、目の前の課題に没頭する集中力が身につきます。 - 原因と結果の理解(因果関係)

「物を入れる」と「ポトンと音がして消える」という体験を通して、「こうすると、こうなる」という原因と結果の関係を学び始めます。これは思考力の発達の第一歩です。

教科・領域の位置付け

この教材は、様々な教育の場面でその効果を発揮します。

- 特別支援教育(自立活動)

- 身体の動き:手指の操作性を高める活動として。

- 感覚の活用:視覚(形を見る)、触覚(物を持つ)、聴覚(落ちる音を聞く)を統合する活動として。

- 幼児教育(幼稚園・保育園)

- 領域「健康」:指先を使った遊びを通して、体の諸機能の調和的な発達を促す。

- 領域「環境」:身近なものに触れ、形や大きさ、数量への関心を育む。

- 家庭での知育遊び

0歳後半から3歳頃までの、子どもの知的好奇心を満たす最初の知育玩具として最適です。

教材の使い方

使い方はとてもシンプルですが、子どもの発達段階に合わせてステップを踏むことが大切です。

- やって見せる(モデリング)

まず大人が楽しそうに「見ててね。ここに…ポットン!」とやって見せます。物が落ちる時の「ポットン」「チャリン」という音も楽しさを伝える重要な要素です。 - 簡単なものから挑戦

最初は穴が大きく、入れる物も掴みやすいもの(例:写真左上のオレンジを入れるもの)から始めます。 - 形を意識させる

形が複数ある場合は、「この四角い積み木は、どのおうちかな?」「こっちかな?あ、こっちだ!」などと声かけをしながら、形のマッチングを促します。 - 繰り返し楽しむ

中身がいっぱいになったら、フタを開けて全部出し、「わー、いっぱい入ったね!」と達成感を共有します。そして、また繰り返し遊びます。この「繰り返し」こそが、学びを定着させる鍵です。

うまくいかない場合の工夫

もし子どもがうまくできずにイライラしてしまう場合は、少しだけ手助けをしてあげましょう。

- うまくつまめない・持てない場合

つまむ物をもっと大きいもの(ボール、大きめの積み木など)に変えてみましょう。 - 穴に入れられない場合

フタを外し、容器に直接入れる活動から始めてみましょう。慣れてきたら、もっと大きな穴が開いたフタを用意します。子どもの手を取り、一緒に入れてあげる(身体的プロンプト)のも効果的です。 - 形の区別が難しい場合

まずは穴が1種類の「ポットン落とし」から始めます。複数の形がある場合は、穴のフチと入れる物の色を同じにするなど、視覚的なヒントを与えると分かりやすくなります。

学習指導案(例)

特別支援学校の自立活動を想定した、簡単な指導案の例です。

| 単元名 | いろいろな形を「ポットン」しよう |

| 本時の目標 | 容器の穴の形を見て、同じ形の物を入れようとすることができる。 |

| 対象 | 小学部 低学年 |

| 準備物 | ・フタに丸と四角の穴が開いた箱<br>・丸と四角の積み木 |

| 活動の流れ | 【導入】1. 教材を子どもの前に置き、教師がまず丸い積み木を手に取る。2. 「これは丸だね。どっちのおうちかな?」と言いながら、丸い穴に入れて「ポットン!」と音を立て、子どもの興味を引く。展開】1. 子どもに四角い積み木を渡す。「どうぞ。このおうちを探してあげて」と促す。2. 子どもが自分で穴を探すのを見守る。もし違う穴に入れようとしたら、「あれ?入らないね。こっちかな?」と正しい穴に気づけるようにヒントを出す。3. 正しい穴に入れられたら、「入った!正解!」とたくさん褒める。4. 丸と四角の積み木を交互に渡し、活動を繰り返す。【まとめ】・箱の中身を全部出して、「こんなにたくさん入れたね!」と成果を見せて達成感を味わう。・「上手にできたね。またやろうね」と声をかけ、活動を終える。 |

応用・発展

この基本的な活動は、様々な学習へとつなげていくことができます。

- 素材の違いを楽しむ

中に入れる物を、木のチップ、ペットボトルのキャップ、どんぐり、チェーンなどに変えることで、重さや落ちる時の音、手触りの違いを楽しむ感覚遊びに発展します。 - 難易度の調整

写真のように、コインのような薄いものを入れる細長い穴や、向きを考えないと入らない十字の穴など、課題の難易度を上げることで、より高度な手指のコントロールや問題解決能力を養います。 - 数の学習へ

「チップを3枚入れてください」「あと何個入るかな?」など、数を意識した声かけをすることで、自然に数の概念に親しむことができます。 - 貯金箱ごっこ

コインのようなものを入れる教材は、お金の概念を教える第一歩として「貯金箱ごっこ」に発展させることもできます。

コメント