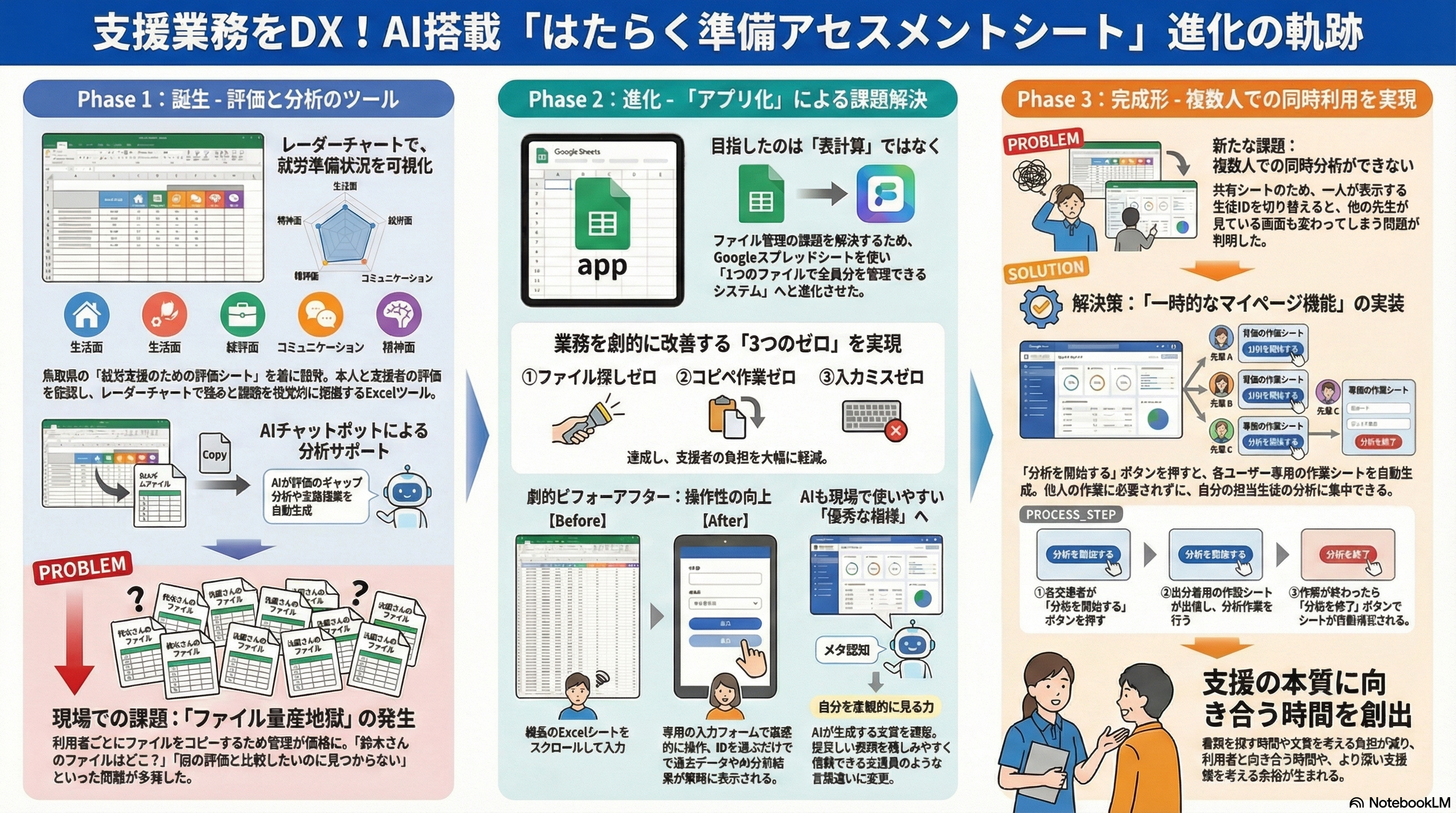

1. はじめに:夢のAIツール、現場での敗北

前回の記事(リンク)では、Difyという生成AIを使って、「アセスメント結果から自動で所見コメントを書く仕組み」を作りました。

「これで書類作成の時間が半分になる!革命だ!」と意気込んで現場に導入してみたのです。

しかし、待っていたのは意外な壁でした。

現場で起きた「ファイル管理の悲劇」

AI機能自体は好評でした。でも、運用を始めるとこんな声が聞こえてきたのです。

- 「鈴木さんのシートってどこに保存しましたっけ?」

- 「佐藤さんの前回の評価と比べたいんだけど、ファイルが見つからない…」

- 「うっかり数式を消しちゃって、AIが動かなくなりました(泣)」

そう、私たちは利用者ひとりひとりのために**「ファイルをコピーして作成」**していたのです。

利用者が30人いれば30個のファイル。評価のたびにコピーすれば、1年で100個以上のファイルがフォルダに溢れかえります。

「AIは賢いのに、人間がやっているファイル管理が昭和すぎる…」

この矛盾を解決するために、今回はスプレッドシートを魔改造し、**「たった一つのファイルで全員分を管理できるシステム」**へと進化させました。

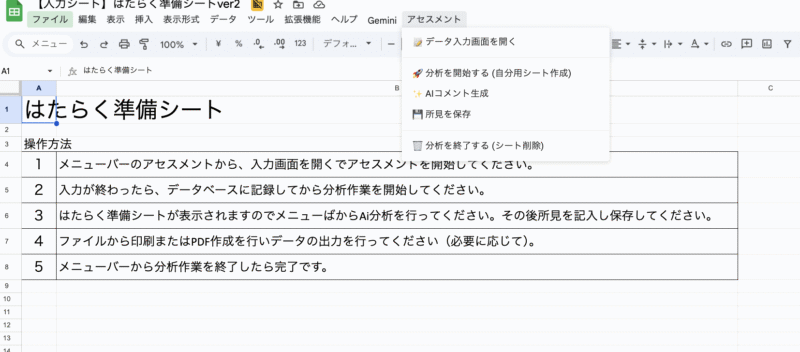

2. 目指したのは「表計算」ではなく「アプリ」

教師や支援員の皆さんは、忙しい業務の合間を縫って記録をつけています。

「セルを探して入力する」「ファイルを名前をつけて保存する」…そんな些細な手間さえ、積み重なれば大きなストレスです。

そこで今回は、スプレッドシートをただの表計算ソフトとして使うのをやめ、**「アプリのように動くツール」**に作り変えました。

実現した「3つのゼロ」

- ファイル探しゼロ: 全員分のデータが1つのシートに集約。

- コピペ作業ゼロ: ID管理も保存もボタン一つで自動化。

- 入力ミスゼロ: 専用の入力画面で、誰でも迷わず操作可能。

3. 劇的ビフォーアフター:ここが変わった!

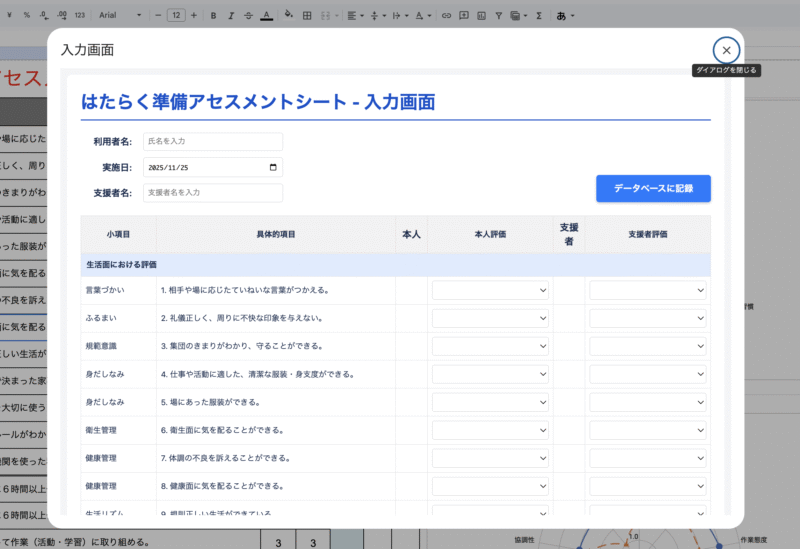

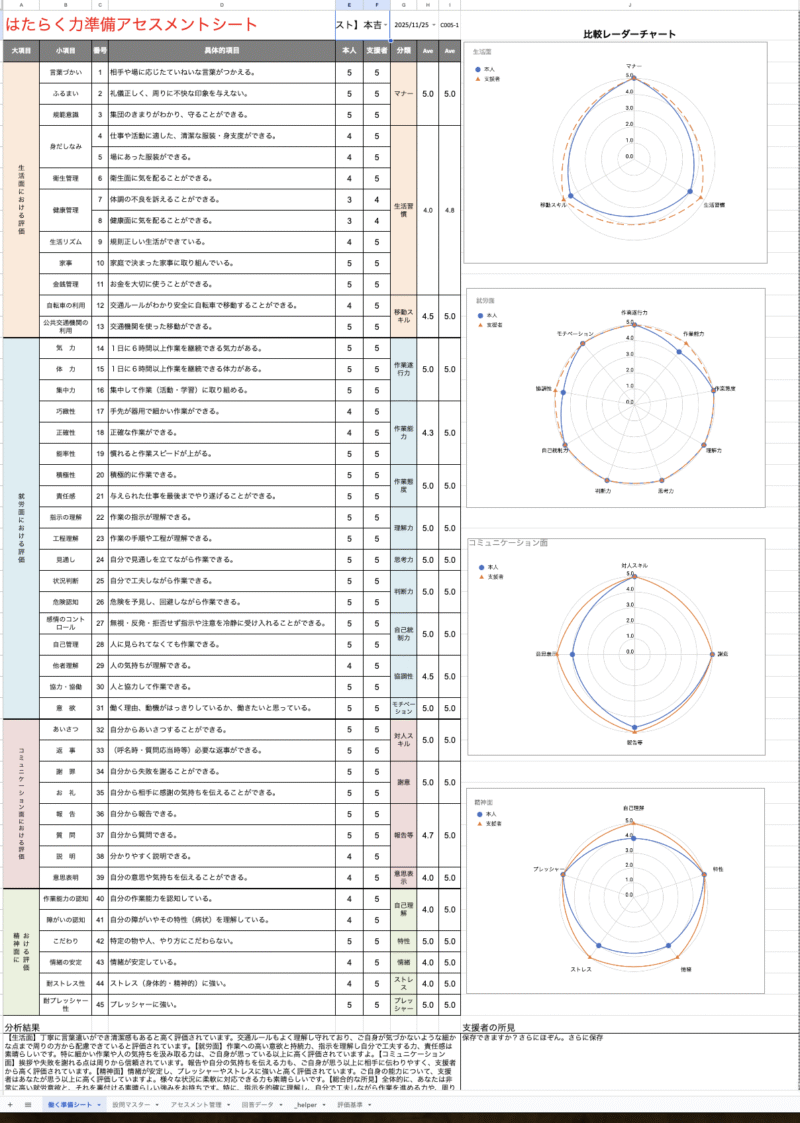

① 入力画面:もうセルを探さなくていい

これまでは、横に長い表をスクロールしてセルに入力していました。

今回は、メニューから**「入力画面を開く」を選ぶと、画面上に専用の入力フォーム**がポンと飛び出すようにしました。

- HTMLで作った専用画面: 45問の評価項目もマウスで選ぶだけ。

- スマホアプリ感覚: 必須項目が抜けていたら「入力してください」と教えてくれます。

- 保存は一瞬: 「データベースに記録」ボタンを押せば、一瞬で保存されて画面が閉じます。

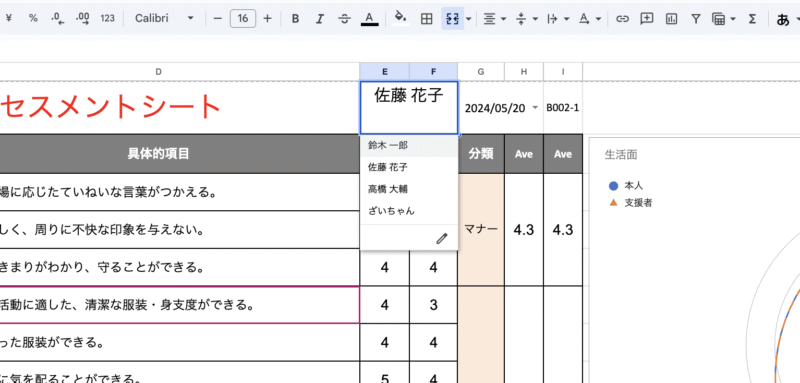

② ID管理:A001? A002? 悩まない

「この人のID、何番だっけ?」といちいち台帳を確認する必要はありません。

- 自動採番機能: システムが勝手に「A001-1(1回目)」「A001-2(2回目)」と番号を振ってくれます。

- 新規も継続も: 新しい人が来たら自動で新しい番号を発行。既存の人なら自動で「続きの番号」を発行。

コンピュータが得意なことは、全部コンピュータに任せましょう。

③ 閲覧・分析:過去データが一瞬で見える

全てのデータは裏側の「データベースシート」に溜まっていきます。

見る時は、表紙のシートで**「IDを選ぶだけ」**。

- VLOOKUPの魔法: IDを切り替えれば、その人の点数、レーダーチャート、そしてAIが書いた分析コメントが瞬時に表示されます。

- 過去比較も容易: 「半年前のA001-1の時はどうだったかな?」と思ったら、IDを切り替えるだけですぐに見られます。

4. 技術の裏側:AIを「優秀な相棒」にする工夫

(ここは少しだけ技術的な話ですが、支援の質に関わる重要なポイントです)

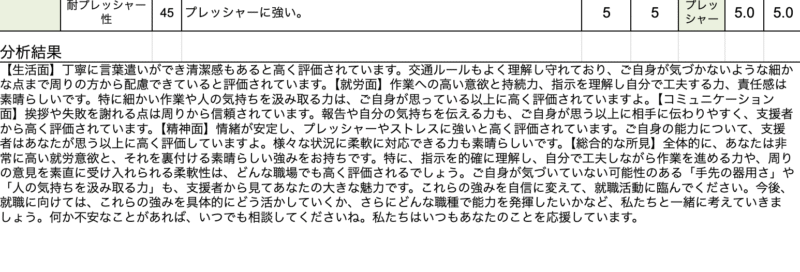

AI(Dify)が出力する文章も、現場でそのまま使えるように徹底的にチューニングしました。

「上から目線」にならないAI

初期のAIは「メタ認知能力が不足しており…」といった堅苦しい言葉を使いがちでした。

そこで、プロンプト(指示書)を書き換え、**「親しみやすく信頼できる支援員」**という人格を与えました。

- ×「欠如しています」 → ○「伸びしろがあります」

- ×「メタ認知」 → ○「自分を客観的に見る力」

また、AIの文章は長くなりがちなので、**「改行を削除してギュッと詰め込む」**という処理をプログラム側でかけることで、限られた印刷スペース(セル)にきれいに収まるようにしました。

5. さらなる進化:「1つのファイルで全員同時に」作業する仕組み

システムが完成したと思われた矢先、現場から新たな要望が届きました。

「先生Aと先生Bが、同時に別々の生徒の分析をしたい時はどうするの?」

通常のスプレッドシートでは、誰か一人が画面(表示する生徒ID)を切り替えると、見ている全員の画面も切り替わってしまいます。これでは仕事になりません。

かといって、ファイルを人数分コピーして配るのは、元の木阿弥(ファイル量産地獄)です。

そこで、GASの力を借りて**「一時的なマイページ機能」**を実装しました。

魔法のボタン「分析を開始する」

メニューからこのボタンを押すと、プログラムが自動的に**「自分専用の作業シート」をその場で作ってくれます**。

- A先生がボタンを押す → 「作業用_A先生」というシートが出現。

- B先生がボタンを押す → 「作業用_B先生」というシートが出現。

この「作業用シート」は完全に独立しているため、A先生が鈴木さんのデータを分析していても、B先生の画面には何の影響もありません。

もちろん、裏側のデータベースは共通なので、入力データは即座に共有されます。

使い終わったら「分析を終了」

作業が終われば「終了」ボタンを押すだけ。自分専用シートはきれいに消滅し、ファイルの中はいつもスッキリ。

この仕組みにより、**「たった1つのファイルを共有するだけ」**で、何人のスタッフがいても同時にストレスなく業務を行えるようになりました。これはまさに、Webアプリのような挙動をスプレッドシート上で再現した、究極の業務改善と言えるでしょう。

6. まとめ:手作りDXで、支援の本質に向き合う時間を

今回の改修で、この「はたらく準備アセスメントシート」は、単なる記録用紙から**「支援業務を支えるデータベースシステム」**へと生まれ変わりました。

高価な業務システムを導入しなくても、今あるGoogleスプレッドシートと少しの工夫(GASとAI)で、現場の悩みはここまで解決できます。

- 書類を探す時間が減れば、利用者と向き合う時間が増えます。

- 文章を考える負担が減れば、より深い支援策を考える余裕が生まれます。

「ファイルが増えすぎて困っている」「記録業務に追われている」という先生や支援員の方、ぜひこの**「ワンシート・データベース化」**にチャレンジしてみてください。

きっと、本来やりたかった支援の仕事にもっと集中できるようになるはずです。

Proおよびグループ会員の方は、ここからダウンロードできます!

コメント