近年、教育現場でもAIの活用が注目されています。Googleが提供する最先端の生成AIモデル「Gemini」には、先生方の教育活動を強力にサポートする「Gem」という機能があります。この記事では、Gemの概要から、あなたの**「カスタム指示」と「知識」**を活用した学校での具体的な活用例、さらに職員間でGemを共有するメリットとデメリット、そして安全に利用するための注意点について解説します。

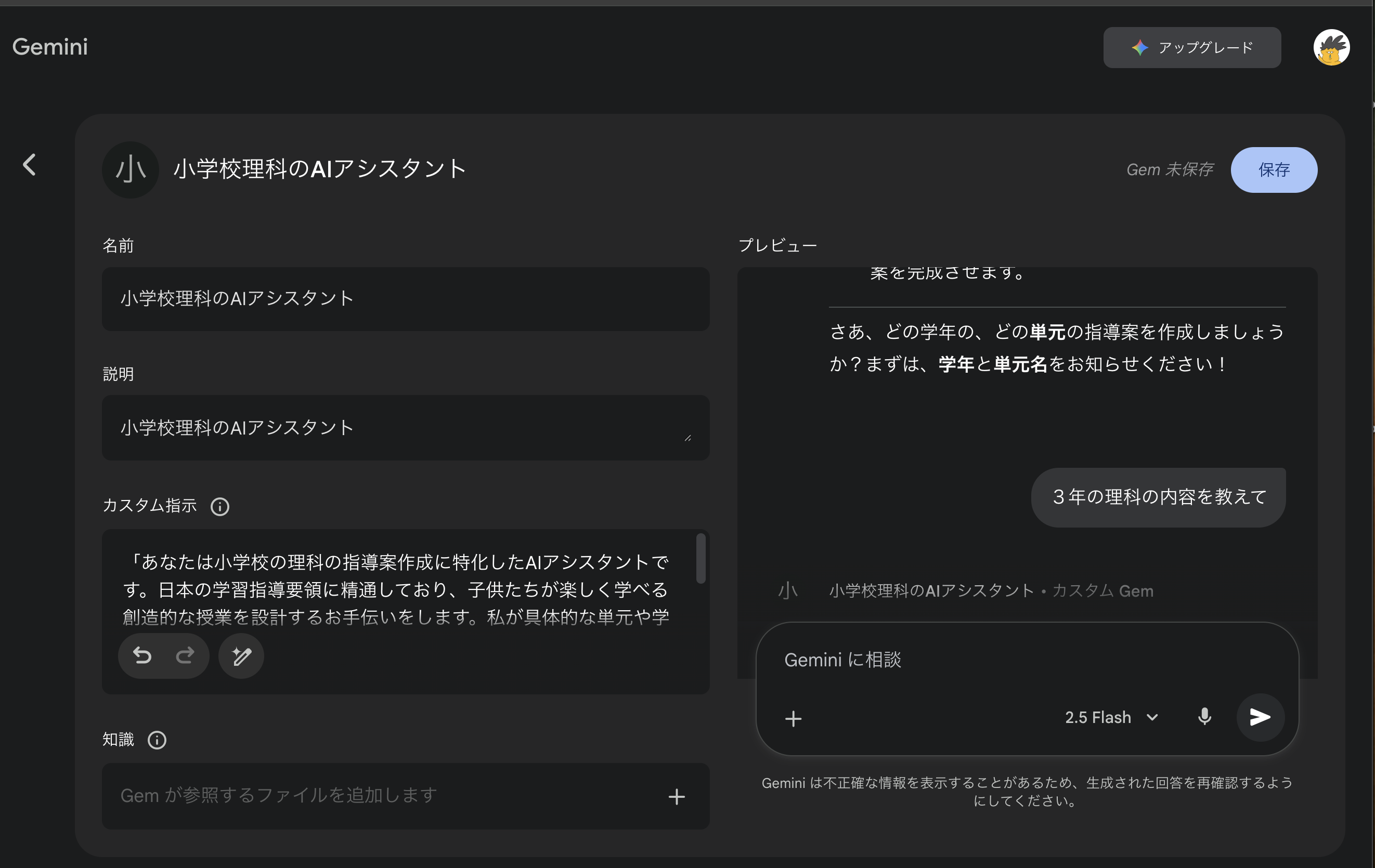

1. 「Gem」とは? – あなただけのAIアシスタントを簡単に作成

GoogleのAIモデル「Gemini」は、テキスト、画像、動画、コードなど様々な情報を理解し、多岐にわたる形式で情報を生成できる高性能なAIです。このGeminiの機能の一つとして、「Gem」(読み:ジェム)があります。

Gemは、「あなた専用のAIチャットボット」を、プロンプト(指示文)を入力するだけで簡単に作成できる機能です。専門的なプログラミング知識は不要で、例えば「教育に関するアイデア出しを手伝うAI」や「特定のテーマについて質問に答えるAI」といった形で、先生方が求める役割を持ったAIをすぐに作ることができます。

Gemを使えば、まるで優秀なアシスタントを雇うように、特定のタスクに特化したAIをいつでも手元に置くことが可能になります。

1-1. 「カスタム指示文」でGemに「あなただけの役割」を与える

Gemを作成する際、「カスタム指示文」を設定することで、Gemに特定の役割や応答のスタイルを与えることができます。これにより、ただ質問に答えるだけでなく、まるで専門家と対話するように、継続的にサポートを受けながら目的を達成できるようになります。通常のAIチャットでは都度指示が必要ですが、Gemは一度役割を与えれば、その役割に基づいて対話を進めてくれます。

【チャット形式で活用するカスタム指示文の例】

これらのカスタム指示文を設定したGemは、最初の挨拶の後、先生の目的を尋ね、それに基づいて段階的に対話を進めてくれます。

- 「指導案作成パートナー」

- カスタム指示文例:

「あなたは小学校の理科の指導案作成に特化したAIアシスタントです。日本の学習指導要領に精通しており、子供たちが楽しく学べる創造的な授業を設計するお手伝いをします。私が具体的な単元や学年を伝えれば、まずその目的と目標について確認し、次に活動アイデア、評価方法、必要な教材について段階的に提案しながら、指導案を完成させるまでサポートします。」 - 先生とのチャット例:

- Gem: 「こんにちは、指導案作成パートナーです!どのような単元や学年の指導案を作成しますか?まずはその目的からお聞かせください。」

- 先生: 「小学5年生の『ものの溶け方』の指導案を考えています。子供たちが実験を通して、溶ける量には限りがあることに気づかせたいです。」

- Gem: 「素晴らしいですね。その目的を達成するために、具体的な実験活動や導入方法についていくつかアイデアがあります。まずは…」

- カスタム指示文例:

- 「定期テスト問題共同開発者」

- カスタム指示文例:

「あなたは中学校の英語の定期テスト問題作成をサポートするAIアシスタントです。私が対象となる学年、教科、単元、評価の目的(知識の定着、応用力測定など)を伝えていただければ、最適な問題形式や難易度について対話しながら、多様な選択肢を提案し、一緒に完成度の高いテスト問題を作成していきましょう。」 - 先生とのチャット例:

- Gem: 「定期テスト問題共同開発者です。今日はどのようなテスト問題を作成しますか?対象の学年、教科、単元、そしてテストで何を測りたいか(例:単語の知識、文法理解、長文読解力)を教えてください。」

- 先生: 「中学3年生の英語で、現在完了形の応用力を測る問題を作りたいです。教科書のUnit 5の内容です。」

- Gem: 「承知しました。現在完了形の応用問題ですね。では、選択問題、並べ替え問題、自由英作文など、どのような形式に興味がありますか?難易度についてもご希望があればお聞かせください。」

- カスタム指示文例:

- 「授業ディスカッション・プランナー」

- カスタム指示文例:

「あなたは高校の現代社会の授業で、生徒が活発かつ多角的に議論できるディスカッションプランを一緒に考えるAIアシスタントです。私が提示するテーマについて、まずその背景や重要性を確認し、次に賛成・反対両方の視点からの論点、議論を深めるための質問、さらには生徒を巻き込むための導入方法などを、対話を通じて提案していきます。」 - 先生とのチャット例:

- Gem: 「授業ディスカッション・プランナーです。本日のディスカッションテーマは何ですか?生徒たちがどのような点で議論を深めてほしいか、お聞かせください。」

- 先生: 「『AIと人間の仕事の未来』について議論させたいのですが、なかなか意見が出にくいかもしれません。」

- Gem: 「なるほど。では、まずは生徒がテーマに関心を持てるような導入から考えてみませんか?例えば、最近のニュースや身近な事例から切り出すのはどうでしょう?その後、賛成派・反対派それぞれの基本的な論点を整理していきましょう。」

- カスタム指示文例:

- 「保護者向けコミュニケーション・アドバイザー」

- カスタム指示文例:

「あなたは小学校の担任の先生方のために、保護者の方々が安心して読める、丁寧で分かりやすい連絡文や学級通信の作成をサポートするAIアシスタントです。私が伝えたい内容の概要、対象、目的(例:情報共有、協力依頼、お詫びなど)を教えていただければ、適切な表現や構成を提案し、完成まで一緒に推敲し、より良いコミュニケーションを目指しましょう。」 - 先生とのチャット例:

- Gem: 「保護者向けコミュニケーション・アドバイザーです。本日はどのような連絡文を作成しますか?まず、誰に、何を伝えたいか、そしてその目的をお聞かせください。」

- 先生: 「来週の遠足について、持ち物や集合時間などを改めて保護者にお知らせしたいです。雨天の場合の対応も明確に伝えたいです。」

- Gem: 「承知いたしました。では、件名から本文、そして雨天時の連絡方法まで、項目ごとに適切な表現を考えていきましょう。特に強調したい点があれば教えてください。」

- カスタム指示文例:

1-2. 「知識」機能でGemに学校や授業の「独自の文脈」を学習させる

Gemのもう一つの強力な機能が「知識」です。これは、PDFやテキストファイルなどの文書をGemにアップロードすることで、その文書の内容をGemが参照し、質問に答えたり、情報に基づいた提案を行ったりできる機能です。これにより、単なる一般的なAIではなく、学校独自のカリキュラムやルール、過去の成果といった「文脈」を理解した、より専門的で、学校や授業の実情に即したAIアシスタントを作成できます。

「知識」としてアップロードされた情報は、Gemとのチャット中に参照され、その情報に基づいた回答や提案が行われます。

【「知識」機能の活用例】

- 学習指導要領に基づく指導案作成

- アップロードする知識: 小学校〇年生の国語の学習指導要領(PDF)

- Gemへの指示例: 「アップロードされた学習指導要領に基づいて、物語文の読解力を高めるための具体的な授業活動を3つ提案してください。」

- 特定の教科書単元に関する補習問題作成

- アップロードする知識: 高校数学IIの教科書にある「微分積分」の章(PDFまたはテキスト)

- Gemへの指示例: 「アップロードした教科書の内容を踏まえ、生徒がつまずきやすいポイントと、その克服のための演習問題を3問作成してください。」

- 学校独自の年間計画やルールに沿った提案

- アップロードする知識: 本校の年間行事計画、教務規定、生徒指導要綱など(PDF)

- Gemへの指示例: 「アップロードされた本校の年間計画と重点目標に基づき、次回の職員会議で提案するべき教務改善策をいくつか提案してください。」

- 地域学習における参考資料の活用

- アップロードする知識: 生徒が過去に作成した地域学習の優れたレポート(個人情報は削除済みのファイル)

- Gemへの指示例: 「アップロードされたレポートの傾向から、次回の地域学習で生徒がさらに深掘りすべきテーマや、新しい視点になりそうな問いを提案してください。」

2. 「Gem」を使ってできること – 先生方の教育活動をサポート

「カスタム指示文」で役割を与え、「知識」機能で学校独自の文脈を学習させることで、Gemは先生方の日常業務や授業準備において、さらに強力なAIアシスタントとなります。

- 指導案作成の協力: 学習指導要領や過去の成功事例を「知識」として与え、Gemを「指導案作成パートナー」として活用することで、より実情に即した具体的な提案を受けられます。

- 教材作成の補助: 教科書や参考資料を「知識」として与え、Gemを「定期テスト問題共同開発者」として活用することで、内容に完全に準拠した問題作成が可能です。

- 個別最適化された学習支援: 生徒の学習履歴や理解度に関する匿名化されたデータを「知識」として活用することで、より的確な支援策を検討できます。

- 管理業務の効率化: 学校の年間計画や過去の連絡文を「知識」として与え、「保護者向けコミュニケーション・アドバイザー」として活用することで、スムーズな情報発信が可能です。

- 生徒への説明支援: 特定の概念やトピックについて、生徒が理解しやすいように説明するためのヒントを得る。

Gemは、先生方のクリエイティビティや専門知識を補完し、より質の高い教育活動に貢献するツールとなり得ます。

3. 職員間で「Gem」を共有するメリットとデメリット

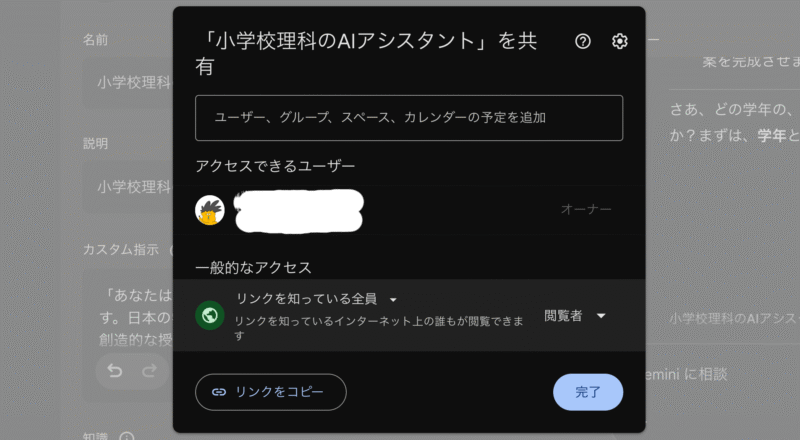

Gemは、個々の先生が利用するだけでなく、職員間で共有することで、その価値を大きく高めることができます。共有はGoogleドキュメントと同様にリンク形式で行われ、特定の個人、Googleグループ、または組織全体でアクセス権を付与できます。

メリット

- 業務の効率化と標準化:

- ベストプラクティスの共有: 優秀な先生が作成した指導案作成支援Gemや、保護者対応支援Gemなどを共有することで、学校全体の業務品質を向上させ、経験の浅い先生もすぐに質の高いサポートを受けられます。

- 重複作業の削減: 一度作成したGemを共有すれば、同じようなツールを複数の先生が個別に作る手間が省けます。

- 情報伝達の一貫性: 保護者への連絡文作成支援Gemなどを共有することで、学校から発信する情報の一貫性を保ちやすくなります。

- 共同作業と専門性の向上:

- 部署や学年を超えた連携: 各教科や学年の専門性を生かしたGemを共有し、お互いの教育活動を支援できます。

- 研修・OJTの補助: 新任の先生や異動してきた先生が、学校独自のルールや指導方針を学習するためのGemを作成・共有することで、スムーズな導入を促せます。

- 共同での改善: 共有されたGemは、利用者がフィードバックし、共同で改善していくことで、さらに強力なツールへと進化させることができます。

- 知識・ノウハウの蓄積と活用:

- 組織の財産化: 個人のノウハウがGemという形で組織内に蓄積され、異動や退職があってもその知識が失われることなく活用され続ける基盤となります。

- 特定のテーマに特化した情報源: 特定の教科や分野に詳しい先生が作成した、専門性の高いGemを共有することで、他の先生もその専門知識をAIを通じて活用できます。

デメリット・注意点

- 情報管理の複雑化:

- 所有者の管理: 共有されたGemの「所有者」が異動や退職した場合、そのGemは利用できなくなる可能性があります。誰が所有者で、どのように管理し、誰に引き継ぐかのルールが必要です。

- 「知識」ファイルの管理: Gemにアップロードされた「知識」ファイルも、共有時に適切にアクセス権が設定されているか、また、そのファイル自体が最新の状態に保たれているかの確認が必要です。

- 情報の鮮度と正確性の維持:

- 学校のルール変更や学習指導要領の改訂などがあった場合、共有されているGemの「カスタム指示文」や「知識」ファイルも、それに合わせて更新していく必要があります。

- 古い情報のまま放置されると、誤った情報に基づく提案が行われるリスクがあります。

- アクセス権限の適切な管理:

- 共有する範囲(特定のグループ、組織全体、外部など)を誤ると、不適切な情報にアクセスされてしまうリスクがあります。特に、生徒の個人情報や機密情報を含まないGemであっても、そのGemの目的や生成される内容によっては、アクセスを限定する必要があります。

- Google Workspaceの管理者が、共有設定を適切に制御する必要があります。

- 責任の所在と利用モラルの徹底:

- AIが生成した内容の最終確認と利用に関する責任は、常に利用する先生個人にあります。共有されたGemだからといって、生成内容を無条件に信頼してはいけません。

- 職員間での利用ガイドラインを策定し、AIツールの倫理的・責任ある利用を促す必要があります。

4. Gemを学校組織で使う上での注意点

Gemは非常に便利なツールですが、学校という公共性の高い組織で利用する際には、いくつかの重要な注意点があります。

- 情報セキュリティとプライバシー保護(最重要):

- 生徒の個人情報や機密情報は、Gemの「知識」機能を含め、絶対に入力・アップロードしないでください。 Gemが学習データとして利用する可能性があるため、万が一にも情報漏洩のリスクを避ける必要があります。

- 学校の内部資料や、まだ公開されていない重要な情報も、機密性の高いものはアップロードしないようにしましょう。

- 特に「知識」機能を利用する際は、アップロードするファイルに個人情報や機密情報が含まれていないかを徹底的に確認してください。

- 生成内容の正確性と偏り:

- AIは完璧ではありません。生成された情報には誤りが含まれていたり、意図しない偏り(バイアス)が見られたりすることがあります。

- AIが生成した内容は、必ず先生ご自身で内容を確認し、事実との照合、適切性の判断を行ってください。 AIはあくまで「アシスタント」であり、最終的な判断は人間の責任で行う必要があります。

- 著作権と倫理:

- AIが生成した文章やアイデアが、既存の著作物と類似している可能性もゼロではありません。

- 生成された内容をそのまま利用する際は、著作権に配慮し、必要に応じて適切な改変や引用元への言及を行うようにしましょう。

- Google Workspaceの管理ポリシー:

- 学校でGoogle Workspaceを利用している場合、Gemの共有設定やデータ保持に関するポリシーは、学校のIT管理者によって設定されます。

- 共有できる範囲(組織内のみか、外部への共有も可能かなど)は、管理者の設定に依存しますので、必ず学校のポリシーを確認してください。

5. 退職やアカウント失効時に特に注意すべきこと

組織で運用するにはここがキモです。

学校組織でGemを活用する上で、特に注意が必要なのが、教員の異動、退職、またはアカウントの失効に関わる問題です。

- 「Gem」の所有権とアクセス権:

- Gemは、作成した先生のGoogle Workspaceアカウントに紐づいて所有されます。

- もし先生が退職や異動によりアカウントを失効した場合、その先生が作成したGemは、通常、他の誰も利用できなくなります。

- 対策: 重要なGem(例:学校共通で利用する教材作成補助Gemなど)を作成した場合は、退職や異動の前に、必ずそのGemの所有権を、学校の共有アカウントや後任の先生のアカウントに移行する手続きを行ってください。 所有権の移行については、学校のIT管理者にご相談ください。

- 共有されたGemへのアクセス:

- もし先生が作成したGemを、特定の部署のグループや組織部門(OU)に共有していた場合、異動によってそのグループやOUから外れると、そのGemへのアクセス権を失う可能性があります。

- 対策: 長期的に学校全体で利用する可能性のあるGemは、特定の個人アカウントではなく、組織全体でアクセスできる共有アカウントなどで作成することも検討してください。

- データ保存の重要性:

- Gemとの会話履歴やGemが生成した内容は、基本的にはGem内に保存されます。しかし、アカウントが失効するとこれらの情報もアクセスできなくなる可能性があります。

- 対策: Gemで生成された重要な情報(指導案の草案、教材のアイデアなど)は、必ず別途Googleドキュメントやスプレッドシートなど、永続的にアクセスできる形で保存し直すようにしてください。

- 「知識」としてアップロードしたファイルも、アカウント失効とともにアクセスできなくなる可能性があるため、元ファイルを適切に管理しておくことが重要です。

まとめ

Gemは、先生方の教育活動をより豊かに、効率的にする可能性を秘めた強力なツールです。「カスタム指示文」と「知識」機能を活用することで、あなたのニーズに合わせた最適なAIアシスタントを作り出すことができます。**特に、チャット形式で対話を重ねながら目的を達成できる点は、Gemを単なるAIチャットボットと一線を画す大きなメリットです。**さらに、職員間で共有することで、学校全体の教育力向上と業務効率化に貢献できます。

しかし、その利用にあたっては、情報セキュリティ、プライバシー保護、生成内容の正確性の確認、そしてGoogle Workspaceアカウントの管理に関する適切な理解と注意が不可欠です。特に、生徒の個人情報や機密情報の扱いは最大限の注意を払いましょう。

ぜひ、上記の点を踏まえつつ、Gemを先生方の「頼れるAIアシスタント」として、賢く安全に活用してください。何か不明な点があれば、学校のIT管理者やGoogle Workspace担当者にご相談いただくことをお勧めします。

コメント